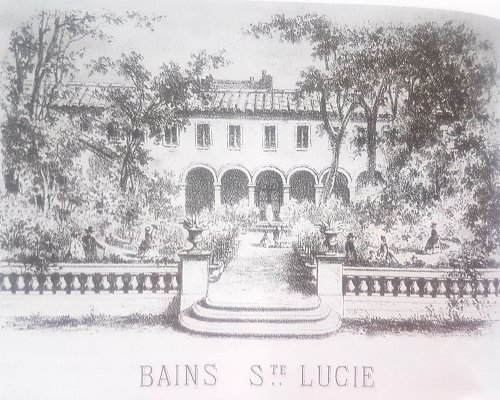

Située au cœur du Carron de Montlaur dessiné sur le plan de Bonnelevay en 1729, se trouvait dans la rue Sainte-Eulalie la maison du Sieur Raymond Montlaur, marchand fabricant. A cette époque, point de rue de la République bien évidemment, mais une artère qui changera d’appellation en fonction des régimes politiques : Lafayette, Sainte-Lucie puis République à paris de 1870. Intéressons-nous au n°52 (autrefois, n°50) dans lequel depuis la première moitié du XIXe siècle, un établissement de bains d’abord dénommé « Bains Montlaur » offrait toutes les commodités modernes. Sur le recensement de 1851, un certain Jacques Dardé (1791-1862), baigneur de son état, gérait à cet endroit les Bains Sainte-Lucie. On y prend des douches en lance, en pluie ou en lames, des fumigations, des bains vapeurs et des bains russes.

Cet immeuble accueille à ce moment-là le premier musée des Beaux-arts de la ville, initié par la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne qui, bien qu’organisée en 1836, venait tout juste d’être officialisée. Ouvert au public tous les dimanches et jours de fête, visible tous les jours pour les étrangers, il expose tableaux, dessins, aquarelles, gravures, bas-reliefs, plâtres, mosaïques, statues, bustes, chapiteaux, tombeaux, urnes, vases, armures, monnaies, etc. Au total, pas de moins de 181 tableaux ou dessins y sont conservés.

© Famille Bru-Millet / Généanet

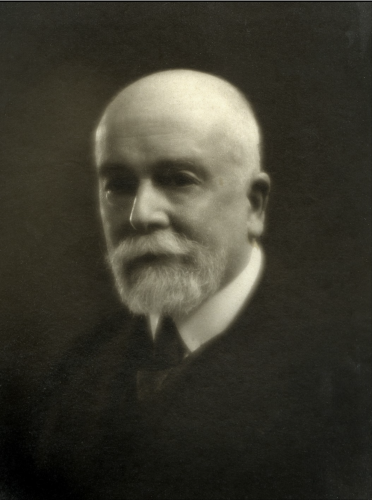

Le docteur Jacques Jean Baptiste Carbou, Chevalier de la Légion d'honneur en 1928

En 1874, l’immeuble est reconstruit à neuf et mis en vente avec ses magasins, remises, écuries, son grand jardin et son établissement de bains. Il revient dans les giron de la famille Salières. Paul Narcisse (1818-1908), artiste peintre, y réside ; il y réalisera le portrait de la famille Carbou dont le père Jacques Jean Baptiste (1857-1939), médecin chef des hôpitaux de Carcassonne, a repris l’établissement des bains. Narcisse Salières n’est autre que son oncle ; Antoinette (1822-1886), la mère de Jacques Jean Baptiste Carbou, est la sœur du peintre. L’immeuble des Carbou abrite également un autre artiste de grand talent en la personne de Jean Jalabert (1815-1900), conservateur du Musée des Beaux-arts.

© Musée des Beaux-arts

Paul Carbou à l'âge de 5 ans par Salières

© Famille Bru-Millet / Généanet

Paul Carbou à l'âge de 5 ans en photographie

Le docteur Carbou fait procéder en 1903 à de nouveaux aménagements dans le but de moderniser l’établissement.

« Nous savons en effet, que les Bains Sainte-Lucie possèdent un jardin ombragé et charmant, sur lequel donnent toutes les cabines et un appareil hydrothérapique des plus complets. Une partie des loges, dont l’intérieur est entièrement refait de frais, sont meublées d’une jolie baignoire émaillée, toute neuve, d’une glace superbe, avec étagère en marbre blanc et de deux chaises coquettes. Le vieux système de cloche d’appel est remplacé par une sonnerie électrique ; il suffit d’appuyer sur le bouton posé près de la baignoire, pour que le baigneur, M. Nouvel apparaisse pour répondre. Les anciennes baignoires en cuivre étamé, offraient un aspect peu engageant, tandis qu’aujourd’hui, ces baignoires émaillées et toutes neuves, dans leurs cabines toutes pimpantes de frais, vous invitent aux ablutions. »

Le Bains Sainte-Lucie fermèrent leurs portes au début des années 1930. Jacques Jean Baptiste Carbou mourra neuf ans plus tard. Il est inhumé dans le caveau familial Carbou-Martrou au cimetière Saint-Vincent. Il nous semblait important en ces Journées européennes du patrimoine de signaler la présence de cet établissement oublié et de toute son histoire. On regrettera que ce blog, malgré son millier d’article rédigé depuis 2010, constituant la plus grande médiathèque numérique privée à vocation historique, n’ait bénéficié d’aucune publicité dans la presse, ni dans les annonces officielles du programme de ce week-end. Vous qui nous lisez, vous le savez.

Sources

Etat-civil et recensement / ADA 11

De Bordeaux à Toulouse... / Adolphe Laurent Joane / 1858

Presse locale ancienne

Cartulaire / Mahul

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020