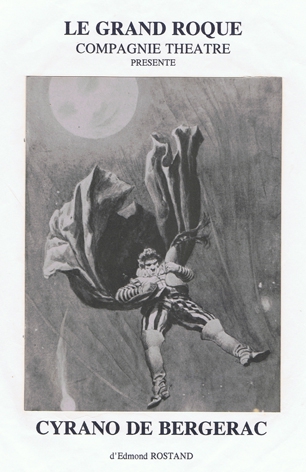

Il n'y a pas si longtemps... Vingt ans tout juste. Un projet fou porté par

Thierry Almon

Artiste dramatique Carcassonnais et directeur de la Compagnie

Le grand roque

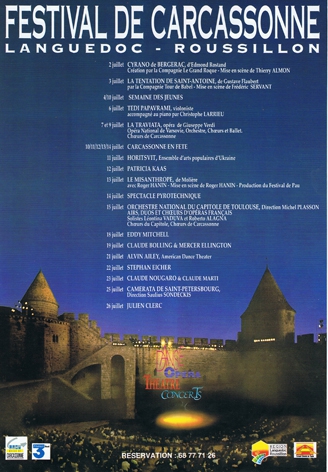

était proposé à Raymond Chésa (maire de Carcassonne) et Paul Barrière (directeur du Festival de la Cité). Tout simplement monter en création pour le Festival 1994, l'une des plus célèbre pièce du repertoire théâtral du XIXe siècle.

Thierry Almon aime sa ville d'adoption et en sa qualité d'artiste, a vite compris que le lieu entouré de remparts et de tours conviendrait parfaitement à la scénographie de cette pièce théâtrale. Les comédiens et les figurants ? il en dispose ; ce sont ceux de sa troupe et de l'école municipale d'Art-dramatique qu'il en charge. En tout, une soixantaine en comptant les figurants. Les quelques décors et accessoires nécessaires seront réalisés par les services municipaux. De toute manière, les murailles entourant le théâtre parlent d'elles-mêmes. Almon a convaincu. Le projet est accepté et nécessitera plus de huit mois de travail et de répétitions.

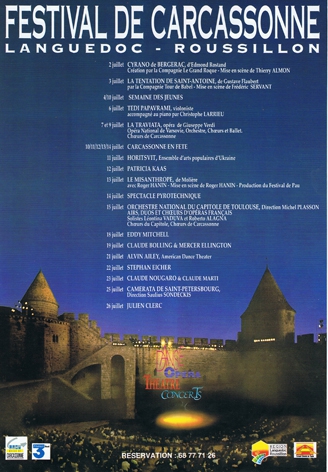

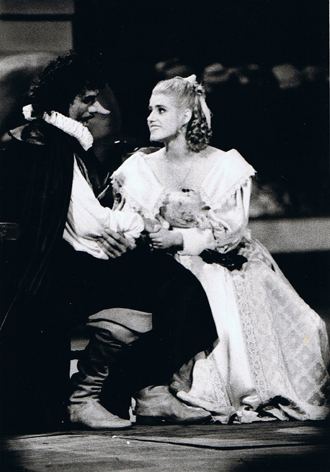

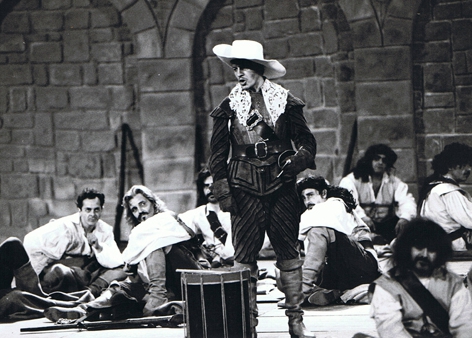

Non seulement, la mairie va faire confiance à Almon et sa troupe pour ce pari de cinglé Made in Carcassonne, mais elle va lui offrir l'ouverture du Festival. Le 2 juillet 1994, le Grand théâtre de la Cité renoue avec le passé des glorieuses heures du théâtre dirigé alors par Jean Deschamps. Une époque où Carcassonne n'avait rien à envier à Avignon en matière de création théâtrale. Sauf que trente ans plus tard, ce ne sont plus les Michel le Royer, Maria Casarès ou Daniel Sorrano qui occupent la scène. Ce sont des comédiens du cru qui risquent la réputation du Festival : Alain Pérez (Cyrano), Christelle Lépine (Roxane), Jean-Paul Bibé (Christian), Roger Avalos (Le Bret), Christian Boudry et Philippe Charron (Comte de Guiche)

Cyrano de Bergerac sera joué dans l'intégralité du texte de Rostand. Avant les trois coups, le soir de la première et unique représentation, on joue à guichet fermé.

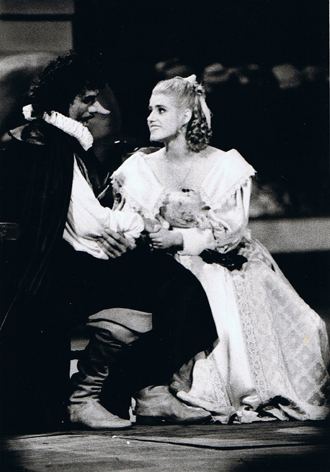

Cyrano (Alain Pérez) et Roxane (Christelle Lépine)

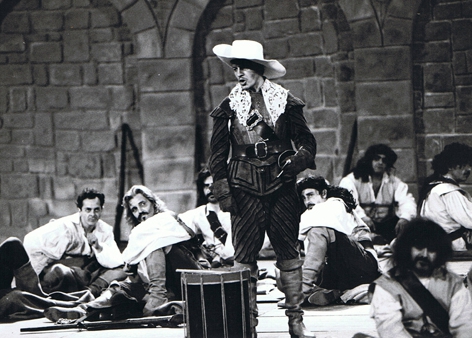

Le conte de Guiche

À l'hôtel de Bourgogne

Acte I, Scène I

Tirade du nez

Acte I, Scène IV

Ah! Non ! C'est un peu court, jeune homme !

Et alors, le public s'est levé, comme un seul homme...

Le Grand théâtre debout pour une longue, très longue ovation...

Des raisons de jubiler ? Elles sont légion. Commençons par Thierry Almon, appelé par le public pour l'ovation finale. Son choix d'utiliser tous les espaces scéniques qu'offre le Grand théâtre (et Dieu sait s'il y en a, au risque de se perdre) était un choix risqué. Après tout, lui qui disposait pour financer cette production de la moitié à peine du cachet du moindre artiste de variété en vogue, aurait pu limiter ses ambitions.

(L'indépendant / 5 juillet 1994)

Je vous laisse méditer sur ce qu'on fait aujourd'hui avec feu notre beau théâtre de la Cité après avoir lu l'article ci-dessus...

www.legrandroque.com/

__________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2014