Dans la rubrique de nos "Chers disparus" qui faisaient la réputation de la rue de la Gare, nous pouvons associer le nom de "Charles et Lizon". Il n'est pas un ancien Carcassonnais qui ne se souvienne de cet artisan coiffeur-parfumeur, qui n'avait pas son pareil pour métamorphoser ces dames en belles de jour. Elles l'aimaient tant leur coiffeur que souvent, en cinq minutes, il leur remettait à l'endroit d'un coup de peigne, une mise en plis emportée par le vent. "Voulez-vous que je vous parfume ?" L'élégante sortait de là, soignée comme la princesse Grace de chez le plus chic des coiffeurs de Monte-Carlo. Il faut dire que Charles Azéma né en 1885, n'était pas n'importe qui dans le métier. Après avoir quitté son village natal de Peyriac-Minervois, le jeune homme s'était fait engager comme coiffeur à l'Hôtel Scribe, situé à deux pas du Palais Garnier. Muni d'une telle carte de visite, Charles Azéma s'installa en 1919 au n°66 de la rue Clémenceau à Carcassonne.

La boutique est reprise et transformée selon les codes architecturaux de l'époque : Art Déco. l'enseigne portera le nom de "Charles et Lizon", Lizon étant le diminutif de sa fille Elisabeth née l'année suivante. Avec son épouse Marie, originaire d'Auzat dans l'Ariège, Charles donnera ses lettres de noblesse à la coiffure Carcassonnaise.

Coiffeuse chez Charles et Lizon

C'était l'époque où les femmes commençait à se faire couper leurs cheveux longs. On appelait cela "A la garçonne" ! Une révolution née dans les années folles, après la Grande guerre. Les femmes se sont émancipées - un peu - en changeant leurs codes vestimentaires. Ce rapprochement masculin ne plaisait guère aux hommes, mais ils finirent par s'en accommoder.

Joséphine Baker, à la garçonne...

La féminisation des mots ne date pas d'hier, n'est-ce pas ? Toutefois, les clientes étaient tellement prudes qu'il n'était pas question de les coiffer à la vue de tout le monde. C'est pour cela que Charles Azéma avait créé des boxes en bois.

L'intérieur de la boutique

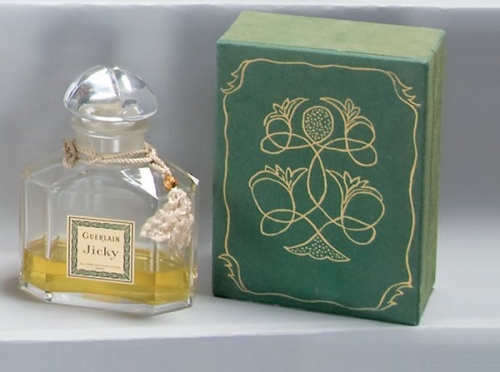

Au début des années 1940, Pierre Vidal épousa la jolie Lizon. Devenu directeur commercial, il se consacra aux parfums. Ah ! les grands parfums... C'était pas l'eau de toilette d'aujourd'hui, mais de l'extrait de parfum. Cher, certes, mais quelques gouttes tenaient bien plus qu'une journée sur la peau. On vendait entre autres, "Jicky", le parfum de l'amour perdu d'Aimé Guerlain créé en 1889.

Jicky présenté dans son flacon et sa boite d'origine

Dans les années 60, la rue de la gare, pavée, était ouverte à la circulation dans les deux sens. La gare des autobus située au café Continental de Pierre Pavanetto amenait de la vie dans le quartier. Il y avait aussi de l'animation avec le rugby à XIII, les voyageurs de la gare. L'hôtel Terminus accueillait dans ses salons, le marché aux vins.

De l'union de Pierre avec Lizon naîtront trois enfants : Jean-Pierre (1943), Michel (1944) et Charlette (1949). On changea la numérotation des rues ; le 66 devint le 76/78 mais le magasin resta au même endroit. Signalons également une domestique nommée Rose Cathary. Après la mort du fondateur en 1968, son fils Jean-Pierre reprit les ciseaux jusqu'à la fermeture définitive en 2004. La boutique fut vendue et l'on vit d'abord s'implanter "Les délices du fournil", puis un joli magasin de chaussures pour enfants.

© Chroniques de Carcassonne

C'est la pharmacie qui se trouvait à droite qui racheta "Charles et Lizon" à gauche pour en faire un seul commerce. La devanture a été heureusement conservée ; nous ignorons si ce bâtiment Art Déco est classé. Aujourd'hui, le marchand de chaussures a plié boutique et le local vide se cherche un locataire.

De l'histoire de "Charles et Lizon", il ne reste plus que sa petite-fille Véronique dont la parfumerie résiste aux grandes enseignes nationales qui l'entourent. En face de Monoprix dans la rue Clémenceau, c'est la garantie d'un sourire, du conseil et de l'expérience. Cela n'a pas de prix...

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018