Lorsque l'on vient de passer des heures à visionner une vingtaine d'émissions de télévision et de radio consacrées à une personnalité comme celle de Gaston Bonheur, on ne peut que regretter que notre département ait perdu cette culture et finalement cette identité, qui faisaient sa singularité il y a un demi siècle. Cette rondeur généreuse se mêlant à l'accent rocailleux qui, avec un air malicieux, vous parlait du pays. Quand les portes-voix - ces intellectuels et artistes locaux qui avaient ouvert une ambassade dans la capitale - se sont tus, il n'est plus resté qu'une poignée de régionalistes sectaires pour défendre leur esprit de clocher. Nous étions passés d'une représentation respectée, à une revendication contestataire. On ne lutte pas contre le Jacobinisme en déversant du fumier, au contraire on le conforte. La situation d'aujourd'hui en terme de représentativité, aussi bien intellectuelle que politique, dans les sphères d'influence des cénacles parisiens est quasi nulle. Pour s'en convaincre, il suffit de constater dans quelle espèce de vacuité d'érudition littéraire et artistique, issue de nos traditions languedociennes, s'enfoncent les villes de l'Aude. Nous le verrons, Gaston Bonheur évoquait avec joie dans les émissions de télévision ou de radio dans lesquelles il était invité, cette transmission qu'il avait reçue de Claude Louis Estève, de Joe Bousquet ou de François-Paul Alibert. Mais pas seulement... Qu'aurait été le petit Gaston Teisseire, si l'école communale de Barbaira n'avait pas servi d'incubateur à cette curiosité intellectuelle, à cet amour indéfectible pour sa terre nourricière ?

© Droits réservés

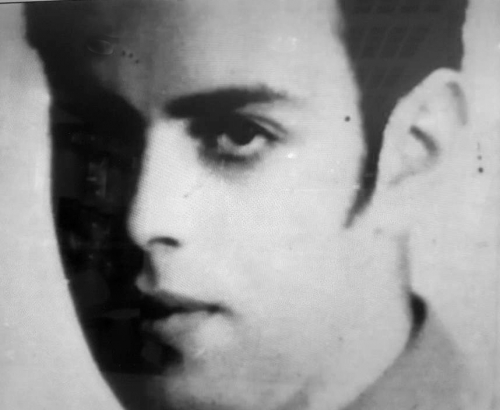

Gaston Tesseyre naît à Belvianes dans l'Aude, le 27 novembre 1913. Son père est fauché par la Grande guerre dès le mois de septembre 1914, alors qu'il n'a même pas un an. Orphelin de guerre puis déclaré comme Pupille de la Nation à la fin du conflit, c'est sa mère qui remplit la lourde tâche de faire son éducation, mais également son instruction. Elle est institutrice à l'école communale de Barbaira.

"Quand j'étais dans la classe je l'appelais Madame, mais lorsque j'avais monté les escaliers de la maison, c'était maman. Tous les enfants d'instituteurs ont connu cela".

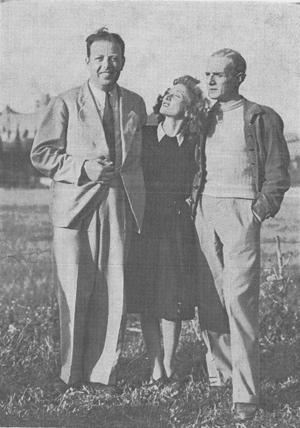

Madame Tesseyre avec son fils au centre.

Toute sa vie, il gardera une profonde nostalgie et affection pour l'école laïque de son village. Ses souvenirs d'avant la rentrée des classes, après les mois de l'été, où il découpait les Bons points. Son passage de l'école des filles, vers celle des garçons avec M. Nicol. Enfin, la menuiserie de son grand père Bonhoure, à l'entrée de Barbaira qui sera reprise par le cousin Adolphe. D'ailleurs, son pseudonyme de Gaston Bonheur lui vient de sa grand-mère Bonhoure.

Gaston Bonheur raconte avec beaucoup moins de gaité, le moment où il entra comme pensionnaire au lycée de Carcassonne. Au réfectoire sur la grande table en marbre, on servait une fois par semaine l'omelette aux croutons. Le dernier faisait les parts, mais la non courtoisie dominait dans leur répartition. Toutefois dans ce monde austère et sévère, Gaston aura la chance de rencontrer un professeur extrêmement bienveillant, en la personne de Claude Louis Estève. Ce dernier enseignait la philosophie ; ses écrits étaient publiés dans la Nouvelle Revue Française.

"Estève possédait une espèce de génie de l'enseignement. Pour la dissertation philosophique, il y a un truc, disait-il. Je vais vous enseigner une chanson qui est le plan type des dissertations : Faut-il avoir du poil au cul ?"

Et Gaston Bonheur de citer de mémoire la première strophe de cette chanson paillarde, construite selon une thèse, antithèse et synthèse.

Faut-il avoir du poil au cul ?

Comment résoudre cette affaire ?

Les uns disent que c'est nécessaire,

Les autres que c'est superflu.

Dans ce débat contradictoire et que personne n'a résolu,

La Bible, la fable et l'histoire vont nous parler du poil au cul.

La conclusion se termine ainsi :

Mieux vaut un cul sans poil, qu'un poil sans cul.

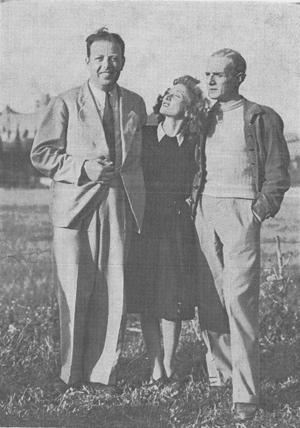

Ballard et sa femme, Alquié, Pierre et Maria Sire, Estève.

Claude Louis Estève va prendre le jeune Gaston sous son aile. A cette époque avoir un correspondant permettait de sortir du lycée le jeudi ; c'est Estève qui remplira cet office. Où croyez-vous qu'il amena son élève ? Chez Joë Bousquet, rue de Verdun. "Un lieu magique".

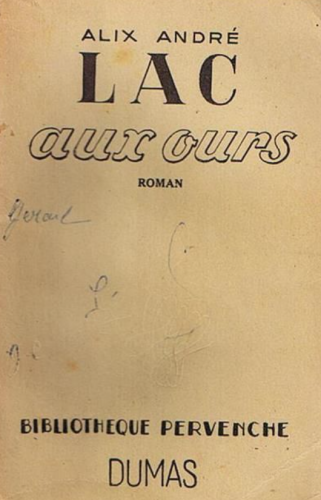

Estève l'encourage et l'aide à publier sa première revue "Choc", dont 3 ou 4 numéros paraîtront au lycée.

"Je ne me suis pas rendu compte que l'affection de Bousquet et Estève à mon égard, venaient de ma situation de Pupille de la Nation. Ils se substituaient à mon père, mort pendant la Grande guerre."

Claude Louis Estève réussit à convaincre la mère de Gaston, que son fils doit demander les bourses afin de poursuivre ses études à Paris. Au moment de son départ, son bienveillant professeur lui signe sept lettres de recommandation auprès de Jean Cassou (Nouvelles littéraires), Jean Paulhan, Pierre Guéguin, Yves Tanguy, Germaine Dulac et Abel Gance.

"Le jour de mon départ, j'ai laissé sur le quai de la gare de Carcassonne, le nom de Gaston Tesseyre."

Gaston Bonheur qui avait vu autrefois sur les Trois écrans de Castelanaudary le film Napoléon d'Abel Gance, se rendra chez le cinéaste dans l'espoir d'être assistant réalisateur. Le jeune provincial habitera à Montparnasse, fera quelques petits boulots. Par exemple, il tire le rideau d'un music-hall et c'est là qu'il rencontre Marianne Oswald. Il lui écrira une dizaine de chansons, comme d'ailleurs il le fera plus tard pour Mireille Mathieu : "Quand fera t-il jour camarade ?" (1967) ou "J'ai gardé l'accent" (1968). Deux audois à Paris ne pouvaient que se rencontrer et devenir amis, ce fut le cas avec Charles Trenet. Nous supposons que dans "A la porte du garage", les tours de Carcassonne à l'horizon de Barbaira sont un clin d'œil à Gaston Bonheur.

En 1933, à l'âge de 20 ans, Gaston Bonheur publie son premier roman " La mauvaise fréquentation" chez Gallimard. C'est sa mère qui devra signer les droits, car il n'est pas majeur. L'année suivante, il se marie avec Adeline et rentre comme journaliste à Paris-Soir tenu par Pierre Lazareff. Au Conseil de révision, il ne se présente pas ce qui lui vaut d'être admis d'office avec l'étiquette "Bon. Absent". Le 5e Régiment d'Infanterie de Courbevoie l'enverra comme secrétaire du capitaine. Sa fille naîtra alors qu'il est sous les drapeaux.

Avec la montée des périls en Europe, Bonheur se range du côté des pacifistes et des mouvements antifascistes. Ainsi, dès 1938 on lui donne un fascicule 3 qui devance l'appel de l'Ordre de mobilisation. Ceci, pense t-il, pour éloigner les pacifistes... On l'envoie à Carcassonne prendre possession de la caserne Iéna.

"Cette vieille caserne désaffectée avec de l'herbe haute dans toute la cour, allait être chargée d'accueillir les mobilisés. Avec un 3/4 de l'équipe de rugby de Carcassonne, nous devions être les secrétaires du colonel. Nous le fûmes avant que lui-même n'arrive. En terme militaires, Carcassonne était un Dépôt Colonial d'Infanterie. On avait envoyé les Indochinois à Carcassonne, car étant frileux le climat leur convenait bien. A Carcassonne, la guerre n'a pas eu lieu. On pensait qu'il manquerait des mobilisés, ils sont tous venus. Il y avait des bergers de l'Aveyron, des souteneurs tatoués de Toulouse. Qu'avaient en commun tous ces gens si mal habillés ?"

Après l'armistice de 1940, Gaston Bonheur loue le château de Floure et écrit des scénarios de films. On retiendra, "La fiancée des ténèbres" réalisé par Serge de Poligny dans la Cité de Carcassonne. L'argument tourne autour du catharisme et de ses mystères ésotériques ; la distribution réunit Pierre-Richard Wilms, Line Noro, Charpin, etc. Le tournage s'effectua sous le contrôle des Allemands et fut interrompu par de nombreuses coupures d'électricité.

Gaston Bonheur sur le tournage en 1944

À la Libération, il prend la présidence du Comité de Libération de Floure. Son cousin Alphonse Bonhoure, représente le Front National (Mouvement de Résistance) au sein du Comité de Barbaira. Un an après Gaston Bonheur fait l'acquisition du château de Floure, dans lequel son cousin refera l'ensemble des menuiseries. De retour à Paris, il occupe le poste de directeur de Paris-Match à partir de 1950 jusqu'en 1975.

© Agence France Presse

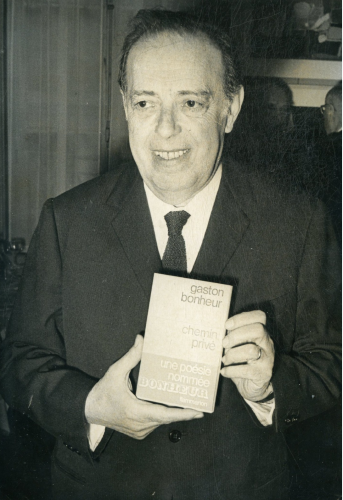

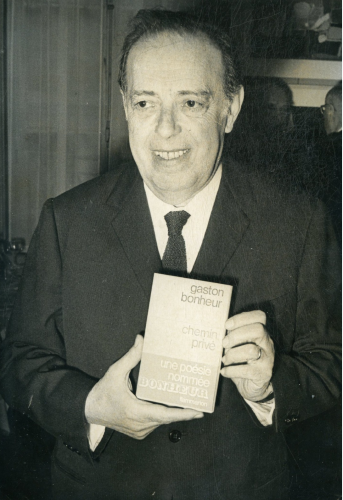

Gaston Bonheur remporte le prix Guillaume Apollinaire en 1971

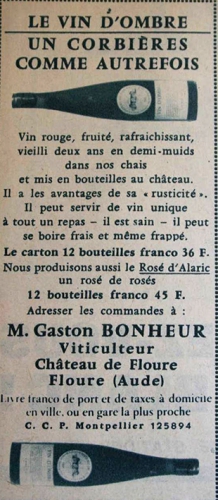

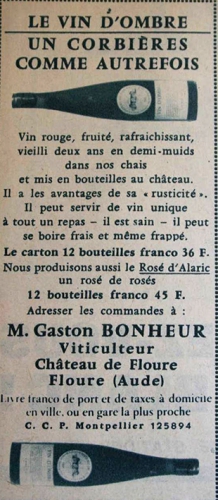

Ses talents littéraires furent multiples : journaliste, écrivain, parolier, scénariste... Parmi ses ouvrages retenons : Qui a cassé le vase de Soissons ? (1976), La croix de ma mère (1976), Soleil oblique (1978). A partir de 1975, Gaston Bonheur se retire dans son château de Floure au milieu de ses vignes. Il en tire un excellent breuvage : Le vin d'ombre.

Le 4 septembre 1980, Gaston Bonheur décède après s'être battu contre le cancer. Le jour de son enterrement à Floure, on note la présence de son ami Charles Trénet et surtout celle de Mathieu, son petit-fils adoré. En juillet 1981, le collège de Trèbes prend le nom de Gaston Bonheur.

© Booking.com

Le château de Floure en 2017

Cet article a été réalisé uniquement à partir des interviews ou émissions avec Gaston Bonheur conservées sur le site INA Médiapro. Il a demandé des heures de visionnages à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges.

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017