Homme d'affaire, Richard Schwarzschild menait une existence paisible à Kaiserslautern, entouré de l'affection de son épouse Louise et de ses deux filles, Hannelore et Margot. Marié à une catholique convertie au judaïsme, il animait à l'orgue les offices de sa synagogue. L'arrivée d'Hitler au pouvoir modifia radicalement des conditions de vie qui devinrent de plus en plus insupportables. Dès octobre 1938, la synagogue de Kaiserslautern fut dynamitée. Richard fut déporté à Dachau pour six semaines – la famille dut emménager dans une « maison juive » désignée – et les filles furent renvoyées de l'école, sous les cris de leurs camarades : « Dehors les Juifs ! » Dès lors, Richard Schwarzschild ne put gagner sa vie que comme ouvrier routier. Il s'efforça néanmoins de protéger au mieux les enfants des représailles : chaque dimanche, ils partaient en excursion à la campagne, souvent avec des amis.

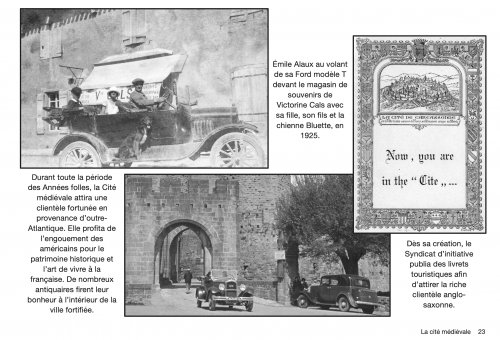

La synagogue de Kaiserslautern avant et après son dynamitage.

Expulsés d'Allemagne le 22 octobre 1940, devenus apatrides, Les Schwarschild furent internés trois jours plus tard au camp de Gurs, près d'Oloron-Ste-Marie. Margot se souvient des conditions de leur détention : "C’était épouvantable. Le camp était immergé dans la boue, 60 à 90 personnes étaient parquées dans chaque baraque. Nous souffrions de la faim et nous étions rongés par la vermine. Plongés dans le désespoir, nous avions l’impression d’être le rebut du genre humain." A Gurs, Richard eut la charge des activités sportives d’un groupe de jeunes. Lors de sorties ceux-ci ramenèrent du pain au camp. Richard fut accusé de marché-noir ; on l'interna à la prison de Pau pendant trois mois. Envoyées le 14 mars 1941 au camp de Rivesaltes, la mère et les deux filles furent séparées une première fois du chef de famille. Celui-ci intégra le 318e Groupement de Travailleurs Etrangers le 1er septembre 1941, comme manoeuvre à la mine de La villanière, près de Salsigne. Son salaire lui permit d'obtenir le retour de sa famille près de lui. Il loua un petit appartement dans Caudebronde. Quatre mois de répit avant ce 24 août 1942 où la gendarmerie française vint les arrêter sur ordre du gouvernement de Vichy.

Francis Oustric se souvient : "Il se trouve qu'en 1943 (j'avais six ans), j'ai assisté dans mon village natal de Caudebronde (Aude) à l'arrestation des juifs qui s'étaient réfugiés là. En majorité des hommes qui travaillaient à la mine d'or de Salsigne. Il y en avait onze, qu'ils avaient parqués, en face de ma maison, dans la cour de l'école. L'un d'eux, qui venait souvent passer veillée, était entré pour faire sa toilette. Il se rasait à l'évier familial quand deux gammas sont arrivés et l'ont entrainé, une joue encore pleine de savon, j'ai vu cela et je m'en souviens parfaitement. J'ai entendu ma grand mère dire en patois à l'un des policiers: "C'est du beau travail que tu fais là"

Le transport vers Rivesaltes se fit en autobus. À l'intérieur du camp, un commission criblage fut chargée de sélectionner – selon des critères fixés par Vichy – les juifs devant être déportés. Grâce au concours d'une infirmière de la Croix-rouge, Louise Schwarzschild put démontrer qu'elle était catholique tout comme ses enfants. La photographie de sa communion leur sauva la vie.

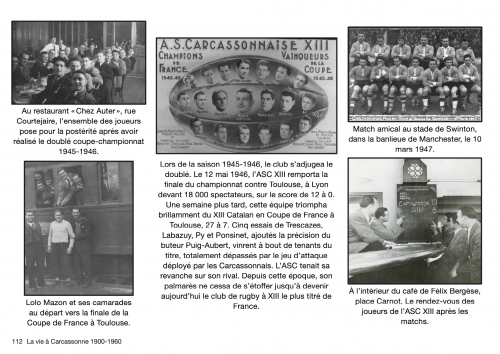

Louise en communiante

Malheureusement, Richard n'eut pas cette chance. Il n'obtint pas sa libération et partit en train vers Drancy. On imagine le terrible moment de la séparation. Le 4 septembre 1942, Louise et ses filles retournèrent à Caudebronde. Peu de temps après Hannelore et Margot partirent pour la colonie d'enfants de Pringy (Haute-Savoie), Louise alla travailler pour la Croix-rouge Suisse à Cruseilles. Le fin de la guerre les réunit à nouveau. Quant à Richard, les dernières nouvelles furent apportées par son cousin, Simon Salzman. Déporté avec lui à Auschwitz, puis mis au travail forcé pour réaliser des terrassements, il ne le revit vivant qu'en septembre 1943. Au cours l'hiver 1943, Richard Schwarszchild fut sans doute assassiné.

Nous avons trouvé le témoignage que sa fille Margot envoya à Yad Vashem en faveur de Friedl Reiter, l'infirmière qui leur sauva la vie. Nous l'avons traduit de l'Allemand.

« Notre famille a été déportée de Kaiserslautern vers la France le 22 octobre 1940 avec les juifs de Rhénanie-Palatinat. Mon père, ma mère, ma soeur Hannelore et moi-même sommes arrivés au camp de Gurs le 25 octobre 1940 après plusieurs jours de voyage vers l’inconnu. Là, nous avons été internés dans des conditions épouvantables jusqu’à notre transfert au camp de Rivesaltes le 14 mars 1941. Nous sommes restés à Rivesaltes jusqu’au 17 novembre 1941, date à la laquelle la Croix-Rouge Suisse nous a transférés dans un orphelinat à Pringy. Nous étions tous deux gravement malnutris, et je souffrais d’une plaie ouverte tenace au genou, ce qui explique peut-être pourquoi nous avons eu la chance d’être parmi les enfants libérés du camp. Nos parents ont dû rester. Ma mère a cherché du travail à la barque de la Croix-Rouge, où elle aidait au programme d’alimentation des enfants ; Friedl Reiter (Bohny) y travaillait. Mon père, quant à lui, a trouvé du travail dans la mine de la Villanière. La mine extrayait diverses substances dont l’arsenic, un poison très toxique. Ce travail dangereux employait principalement des étrangers, il était difficile de recruter des locaux. Fin 1941, il a pu louer un petit appartement et faire venir ma mère, puis nous. Pendant quelques mois, nous avons été heureux de nous retrouver et avons profité de la vie de famille tant manquée. Mais le bonheur dans le petit village de Caudebronde près de Carcassonne fut de courte durée. En aout 1942, nous avons été de nouveau arrêtés très tôt le matin par la Milice Française et ramené à Rivesaltes avec trois autres familles juives.

Richard Schwarszchild, son épouse et ses filles

A Rivesaltes, des convois de juifs, qui vivaient désormais « en liberté », convergèrent à nouveau. On ne nous en expliqua évidement pas la raison, mais pressentions le pire. Tous les juifs furent rassemblés dans le grand camp et appelés par le nom pour la déportation (vers l’Est, comme on le découvrit plus tard). Freidl Reiter qui connaissait ma mère pour avoir travaillé dans les baraquements de la Croix-Rouge et savait qu’elle n’était pas juive, s’empressa de contacter le Commissaire de criblage afin d’obtenir la libération de notre famille. Elle fit valoir que nous, les enfants, avions déjà été baptisés (ce qui, soit dit en passant, était aussi le souhait de mon père). Après de longues et insistantes discussions, le Commissaire de criblage s’exclama avec colère : « Eh bien, prenez la femme et les enfants et cachez-les jusque’à la fin de la guerre. Mais l’homme doit venir avec nous… » C’était comme une condamnation à mort pour mon père. Ce fut un coup terrible pour lui, mais malgré tout, il était heureux de savoir que nous serions en sécurité. Nous avions prévu de nous revoir après la guerre par l’intermédiaire de la Croix-Rouge à Berne. En vain. Notre père a dû périr à Auschwitz dès septembre 1943, d’après le témoignage d’un cousin revenu, mais qui est lui-même décédé depuis des suites des mauvais traitements qu’il a subis. »

© Marius Schären

Margot Wicki-Scwarszchild (1931-2020) témoigna toute sa vie en rappelant les dangers du nationalisme, du racisme. Le 24 août 1942 dans un petit village de la Montagne noire, à quelques kilomètres de Carcassonne, des Audois l'ont enlevé à l'affection de son père. Au moment où ces idéologies refont surface en Allemagne et en France, il est indispensable d'évoquer le souvenir de la famille Schwarzschild. Hier, c'était les juifs. Et demain ?...

___________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2025