Le financement de la Résistance a été longtemps le fruit de spéculations entretenues le plus souvent par les adversaires revanchards de l’armée des ombres. Ils mirent sur la place publique un certain nombre de rumeurs laissant penser que tel maquisard ce serait enrichi grâce à des fonds parachutés. Si dans la grande majorité des cas les anciens résistants furent des gens honnêtes et désintéressés, on peut quand même s’interroger sur la disparition de grosses sommes d’argent destinées aux maquis. Tout cela ne peut se faire sans chercher à comprendre les mécanismes du financement de l’Armée Secrète. Il s’agit là d’une tâche compliquée en raison d’un manque évident d’archives ; les trésoriers clandestins locaux par soucis de sécurité ne tenaient pas de comptabilité écrite. C’est sans doute cette opacité dans les comptes qui rendra impossible toute tentative d’apporter des preuves, aux soupçons de détournements de fonds parachutés.

« L’argent c’est le nerf de la guerre » et le premier soucis des chefs de la Résistance fut de trouver des fonds pour financer leurs actions. Au début de la guerre, le gouvernement britannique devient le premier bailleur de fonds de La France Libre sous la forme de prêts. L’ancien préfet Jean Moulin, désormais délégué personnel du général de Gaulle, est parachuté en France avec 1,5 millions de francs. Son objectif ? Ralliés les divers mouvements de résistance et les financer. Si Franc-Tireur et Libération acceptent, Combat en revanche hésite. Finalement, son chef Henri Fresnay recevra 250 000 francs mais ne supporte pas la tutelle de Moulin et les ordres de Londres. Grâce à cet argent, les groupes se structurent, commettent des attentats et des sabotages mais sont désormais inféodés au général de Gaulle. C’est ainsi, par exemple, que la C.G.T s’est soumise à l’homme du 18 juin en acceptant 200 000 francs. L’argent devient une arme politique. Daniel Cordier, le trésorier de la France Libre, tient les cordons de la bourse très scrupuleusement ; chaque dépense aussi minime soit-elle sera portée sur les comptes. Le général de Gaulle rembourse tous ses frais avec ses propres économies. Au mois de juin 1942, Cordier atterrit en parachute sur le sol français avec deux millions de francs sur lui en billets de banque. C’est l’unique moyen à cet instant pour s’assurer que l’argent ira à son destinataire.

Le 8 novembre 1942, les alliés débarquent en Afrique du Nord. De leur côtés les Allemands y répondent en occupant quelques jours plus tard, toute la zone sud de la France. Voilà donc le pays entièrement sous la botte nazie et l’Aude ne fait exception à la règle.

Depuis le début du conflit, les résistants de la première heure ne se comptaient qu’en petit nombre. Le pacte germano-soviétique avait plongé les rangs des communistes dans un attentisme prudent, soumis aux ordres de Moscou. La musique changea le 21 juin 1941, lorsque Hitler déclencha l’opération Barbarossa contre l’U.R.S.S. Les dirigeants du Parti Communiste Français vinrent en aide au camarade Staline dans son combat contre les nazis.

Au mois de février 1943, Pierre Laval promulgue à la demande de Berlin, un loi obligeant les jeunes hommes à partir travailler pour le Reich en Allemagne. C’est le Service du Travail Obligatoire. Son objectif est de pourvoir au remplacement de la main d’œuvre germanique qui se bat sur le front de l’est par des ouvriers Français. Autrement dit, ceux qui accepteront de partir fabriqueront des armes pour tuer des civils, même dans leur propre pays. Ont-ils le choix ? Il n’en ont qu’un, celui de se cacher et éventuellement de rejoindre les rangs de l’Armée Secrète. D’autres iront grossir les cohortes de la Milice Française ; une organisation para-militaire au service du maintien de l’ordre qui deviendra à partir du printemps 1944, un supplétif aux actions de massacres des nazis contre la Résistance. D’autres, feront jouer leurs connaissances pour s’arranger avec l’administration de Vichy moyennant finance. Ainsi, par exemple, le dénommé Engasser qui fut interprète à l’Office de Placement Allemand à Carcassonne, arrangera le sort de plusieurs hommes destinés au travail en Allemagne. Il en retirera plus de 80 000 francs de bénéfices. « Bien mal acquis ne profite jamais »… Il sera fusillé en 1945 au champ de tir de Romieu, non sans avoir livré quelques informations à la Cour de Justice de l’Aude.

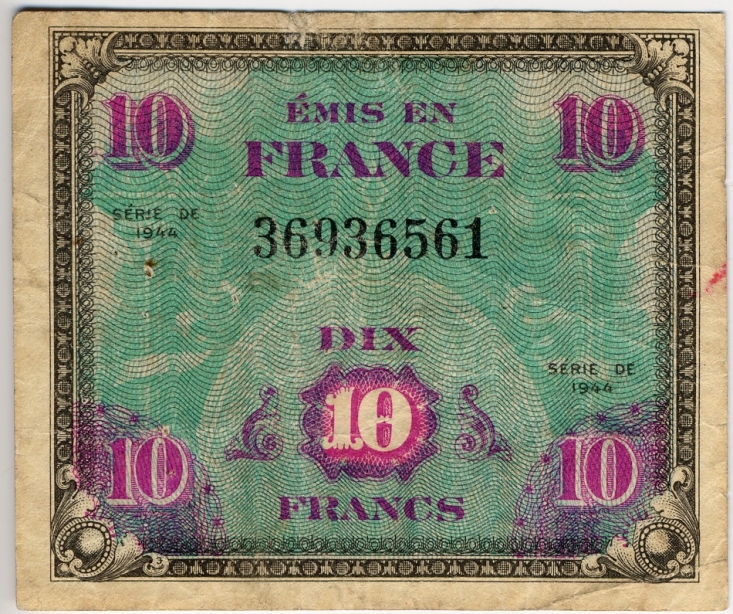

Billet imprimé par les Américains

A partir de février 1943, l’Armée Secrète recrute des réfractaires au S.T.O. Ce ne sont pas des résistants à proprement parlé dans leurs motivations, ce sont de jeunes gens qui ne veulent pas partir en Allemagne. Il faut les vêtir, les nourrir, les armer… Il faut les entraîner et les éduquer à la discipline militaire. Tout ceci nécessite des fonds et l’argent manque cruellement dans les maquis. A cette époque, Londres n’envoie plus d’argent et Moulin rechigne à alimenter les mouvements sur le sol français. En fait, les caisses se vident… Le 11 mars 1943, Il consent à accorder un million de francs à Astier et à Fresnay. Il s’agit d’une goutte d’eau qui ne calmera pas la colère des chefs de réseaux. Moulin revient en France et Fresnay le menace de se vendre aux Américains. Lorsque De Gaulle apprend que le mouvement Combat de Fresnay a donné des renseignements à l’O.S.S (Anciennne C.I.A) contre 10 millions, il s’emporte. Le torchon brûle entre Moulin et Fresnay le 28 mai 1943. Un mois plus tard, le 27 mai 1943 à Paris est fondé sous l’égide de Jean Moulin, le Conseil National de la Résistance. Le 3 juin, Charles de Gaulle devient le chef du gouvernement en exil sous la bannière du Comité Français de Libération Nationale. Malheureusement, l’avènement de Moulin déplaît fortement à une partie des mouvements qu’il venait d’unifier. Est-ce cela qui l’a perdu le 21 juin 1943 à Caluire ? On pourra sans doute à petite échelle, se poser la même question pour ce qui concerne Jean Bringer alias « Myriel », arrêté par la Gestapo quinze jours à peine après avoir été désigné comme le chef des F.F.I de l’Aude.

Roosevelt déteste le général de Gaulle qu’il pressent comme un futur dictateur. En fait, le gouvernement américain qui s’était jusque-là accommodé avec le pouvoir du maréchal Pétain, avait dans sa manche l’option du général Giraud. Bien plus malléable que De Gaulle, il ferait un bon chef d’état à la Libération d’une France sous protectorat américain. D’ailleurs l’oncle Sam a déjà fait fabriquer de la monnaie française avec des drapeaux à la bannière étoilée. De Gaulle s’installe à Alger comme chef du gouvernement provisoire ; Roosevelt comprend qu’il n’arrivera à ses fins. En faisant pression sur Churchill qui jusque-là finançait la Résistance, le gouvernement de sa gracieuse majesté coupe les robinets à De Gaulle. C’est un peu la fable « Le loup et le chien » de Jean de la Fontaine. Comment désormais financer les maquis ? Le Comité de la France Libre va alors puiser dans les réserves de la banque d’Algérie et du Maroc. Jusqu’au printemps 1944, il n’y a pas de parachutages en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les maquisards en sont réduits à mendier auprès des villageois et à procéder à des Hold-up patriotiques dans les bureaux de poste. Après chaque réquisition, la Résistance délivre un reçu appelé « Bon de réquisition » remboursable après la Libération. Dans la majorité des cas, ces emprunts seront restitués par le gouvernement provisoire de la République. Les maquisards reçoivent l’ordre de leurs chefs d’effectuer les réquisitions en priorité chez les collaborateurs et les miliciens. Bien entendu, certaines crapules exerçant dans des « Maquis noirs » (Faux maquis) n’hésiteront pas à assassiner et à piller, contribuant à discréditer la Résistance.

Si jusque-là, nous l’avons vu, l’argent transitait par des hommes parachutés ou par des containers remplis de billets de banque, Alger va mettre en place un autre système à partir de juin 1944. Il s’agit de chèques et de « Bons du trésor » tirés sur la banque d’Algérie. Ceci pensait-on permettrait de mettre fin aux pertes inexpliquées de containers et aux disparitions suspectes de colporteurs. Ces bons n’étaient en somme que des reçus d’emprunt qu’il convenait d’abord de transformer en liquidités. Dans un premier temps, les principales banques du pays refusèrent de s’associer à des emprunts clandestins ; elles n’ont jamais eu le goût du risque même par élan patriotique. Les chefs locaux de la Résistance devaient donc trouver d’autres moyens ; ils se tournèrent vers les courtiers et les particuliers disposant d’un bon capital, disposés à aider la Résistance. Certains le firent de bonne foi, d’autres le monnayèrent contre la garantie de ne pas être inquiétés au moment de l’épuration. L’emprunt permettait ainsi d’acquérir une espèce de virginité à quelques semaines d’une Libération que l’on savait inéluctable. Dans les semaines qui suivront le 6 juin 1944, tout le monde aura été résistant. Les maquis ne peuvent plus équiper les hommes car il en arrive tellement chaque jour que l’on doit en refuser. D’anciens membres de la Milice ou de la L.V.F en quête de rachat y font leur entrée, comme celui qui amènera Bringer à sa perte. Et toute une partie de cette traitrise se retrouvera engagée et mêlée aux soldats du 81e Régiment d’Infanterie de l’armée Rhin et Danube. On pouvait semble t-il difficilement séparer les bon grain de l’ivraie, malgré les ordres écrits de Bringer à n’accepter aucun repenti dans les maquis.

A Carcassonne, le trésorier de la Résistance était l’ingénieur des Eaux et Forêts auprès duquel travaillait Jean Bringer, lui-même inspecteur. Le chef des F.F.I avait recruté Marcel Canaby après avoir pensé à s’entourer de Louis Amiel, négociant en fromage dans la rue Chartrand. Amiel avait été « brûlé » lors de son arrestation par la Gestapo et Bringer dut se résoudre à chercher quelqu’un d’autre. Le rôle du trésorier consistait à recueillir les fonds chez lui, sans toutefois en assurer la répartition. Cette tâche était dévolue uniquement à Bringer. Par soucis de sécurité, M. Canaby indique qu’il ne tenait pas de comptabilité et ignorait si « Myriel » en avait une. Par ailleurs, jamais il ne demandait à qui les sommes étaient destinées.

L’enquête de 1954 sur l’assassinat du capitaine Charpentier, chef des Services de parachutages de l’Aude, fait ressortir la disparition d’au moins un bon du trésor pour une valeur de 500 000 francs. Il en fait été émis deux signés par Jean Bringer au début du mois de juillet 1944… Que représentait cette somme ? Deux cents cinquante fois le salaire d’un employé de bureau en 1945, ou bien, 90 000 euros d’aujourd’hui. On peut donc largement épiloguer sur les raisons de la dénonciation de Bringer aux Allemands et surtout, sur le fait qu’aucune action n’ait été entreprise par la Résistance locale pour le sortir de ce guêpier. A ce sujet, le convoi des martyrs vers Baudrigues le 19 août 1944 dont il faisait partie, aurait pu être attaqué. Il ne l’a pas été, malgré une escorte Allemande des plus sommaires.

Revenons au financement… Comment donc les bons du trésor signés par Bringer ont-ils été monnayés ? Le chef des F.F.I s’est adressé à des résistants pour trouver des intermédiaires susceptibles de transformer le plomb en or. Ils ont fait jouer leurs connaissances parmi les notables de la ville, nantis de la fortune familiale ou par le marché noir, parfois ayant même travaillé pour le Reich. Comment vouliez-vous que Bringer qui n’était pas Carcassonnais, connaisse la moralité de ces individus ! Il dû se résoudre à faire confiance à ses compagnons de la résistance Carcassonnaise.

Deux directeurs de banques de Carcassonne furent sollicités et cherchèrent parmi leurs clients, ceux qui seraient prêts à souscrire à cet emprunt. A quel taux d’usure ? Madame Bringer rapporte que, dans le courant de juillet 1944, son mari en visite chez elle au Bousquet d’Orb était très en colère : « J’attendais une grosse sommes d’argent pour payer les maquis et elle a disparu. Il me faut trouver le ou les coupables ! ». Elle ajouta : « Mon mari n’a pas été arrêté par la Gestapo. Il l’a été parce qu’il a été donné pour de l’argent. » Elle en était convaincue… Lorsque qu’elle se mit en 1945 à faire son enquête, le Procureur de la République lui conseilla d’arrêter, car elle mettait sa vie en danger : « Vous tombez dans un panier de crabes ! »

Qui a empoché ces sommes d’au moins 500 000 francs voire d’un million ? Sûrement pas une seule personne, certaines choses peuvent laisser supposer qu’une partie a pu être blanchie par l’achat de tableaux. C’était l’époque où gravitaient dans Carcassonne de grands amateurs des futurs génie du surréalisme, dont la côte était en devenir. Ce n’est qu’une piste qui manque de preuves, comme celle de placements dans l’immobilier ou dans la transformation d’artisans en véritables magnats d’entreprises. Elle expliquerait à elle seule beaucoup de l’histoire économique et politique du Carcassonne de ces soixante dix dernières années.

__________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018