Il suffit parfois d'une mauvaise retranscription de l'administration, pour qu'une seule lettre change l'identité d'un lieu vieux de plusieurs siècles. À Carcassonne, on est sur ce point assez coutumier du fait. Citons pour exemple la Ferrandière qui devient la Ferraudière, le chemin de Malelait à Villalbe qui devient Matelait, le domaine de Moureau qui devient Moreau...etc. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au domaine de Saint-Jean de Brucafel - aujourd'hui disparu - sur lequel s'est construit le quartier Saint-Jean de Brucatel par le miracle d'un fonctionnaire atteint de myopie.

Situation

La commanderie de St-Jean - possession de l'Ordre de Malte jusqu'à la Révolution - se trouvait au nord-est de Carcassonne. En 1810, le passage du Canal du midi dans la ville partagea les terres du domaine en deux. Sur le plateau de Grazailles en direction de l'actuelle zone du Pont-rouge, on distinguait à droite les bâtiments de la ferme. Les terres se prolongeait en contre-bas jusqu'à la route minervoise, la SOMECA et l'usine de St-Jean, qui bien entendu tire son nom de l'ancienne commanderie.

Généalogie

Propriété de la famille de Murat jusqu'à la Révolution, ce domaine leur est ensuite confisqué. Il est acquis en 1797 par Pierre Paul Bilhard (1752-1807), futur beau-père de Casimir Dupré (1781-1863) qui en héritera ensuite par le biais d'un mariage consenti avec Marguerite Bilhard (1788-1865). Leur fils, Joseph Léo Dupré (1808-1882), avocat général à Bordeaux puis Procureur général à Toulouse sera Député de l'Aude de 1849 à 1851. Il s'installera en 1870 à St-Jean afin d'entretenir le domaine agricole jusqu'à sa mort le 16 juillet 1882. De son mariage avec Marie Miquel, il aura cinq enfants.

© Chroniques de Carcassonne

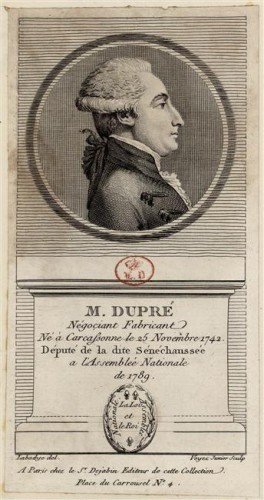

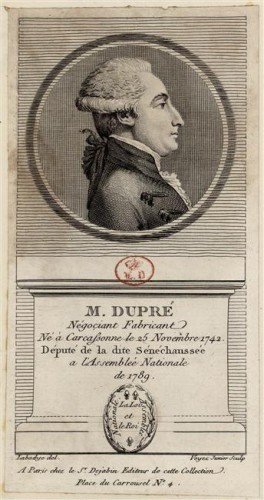

Casimir Dupré est le fils de Joseph Dupré (1742-1823), fabriquant en draps. Ce dernier est élu à l'Assemblée Nationale entre 1789 et 1791, puis maire de Carcassonne de 1791 à 1792. C'est un partisan très modéré de la Révolution. Considéré comme suspect pendant la terreur, il doit se cacher et devient le 9 thermidor 1793, membre du Conseil supérieur du commerce. Il vit dans un hôtel particulier de la rue de Verdun ; exactement, dans l'actuel Centre Joë Bousquet.

Les transformations du domaine

En 1810, les 120 hectares des terres du domaine de St-Jean de Brucafel sont donc coupées en deux parties, pour laisser passer le Canal du midi dans Carcassonne. Si les 50 hectares situés au nord avec les bâtiments sont constitués de terres fertiles, il n'en est pas de même des 75 ha au sud. Ceux-ci représentent un désert stérile, improductif et abandonné aux crues de l'Aude qui ravagent 15, 20 et parfois 30 ha.

Casimir Dupré obtient en 1836 la concession d'un barrage de 0,85 mètres de longueur sur l'Aude avec deux vannes d'un mètre 33 de largeur chacune. Dupré ouvrit un canal d'un kilomètre 600 dont les eaux après avoir arrosé 50 ha, se jetèrent à 2600 mètres du barrage. Les 20 ha restant ne pouvant être arrosé par ce moyen en raison de l'élévation du terrain, ils le furent grâce à une roue hydraulique à double auget et une noria à manège de deux chevaux, donnant ensemble 2 m3 d'eau par minute. 5 ha sont arrosés grâce àune concession avec le Canal du midi.

Casimir Dupré, afin de préserver ses nouvelles prairies des caprices du fleuve, a fait ériger 2000 mètres de digues et planter en rivière de nombreux arbres et taillis. Après avoir défoncé et nivelé ces terres, il a remplacé les graviers par des limons et de la vase issues des eaux bourbeuses de l'Aude. Tant et si bien que la partie au sud a supplanté en intérêt agricole celle du nord, devenue accessoire. Casimir Dupré devint ainsi le premier qui à grand échelle, transforma dans l'Aude des terres de sable et de gravier en prairies cultivables. Son investissement financier fut considérable, tout comme les milliers d'arbres qu'il a planté pour lutter pendant quinze ans contre les inondations.

Que reste t-il de St-Jean de Brucafel ?

Sur les terres situées au sud, on a construit une minoterie dont l'activité perdura jusqu'en 1925; l'usine de javel de St-Jean jusqu'en 1987 et la SOMECA, construite en 1936. Au nord, les bâtiments du domaine de St-Jean de Brucafel ont été rasés dans les années 2000. Un lotissement donnant naissance à un nouveau quartier de la ville a été construit tout autour. Il ne reste que peu de vestiges et un jardin d'enfants.

© IGN

Le domaine de St-Jean en 1986

© IGN

La même prise de vue en 2015

© Jacques Blanco

Ce qu'il reste de la Commanderie templière de St-jean de Brucafel

Sources

Généanet

Mémoire de la Société Royale et centrale d'agriculture (1841)

______________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2015