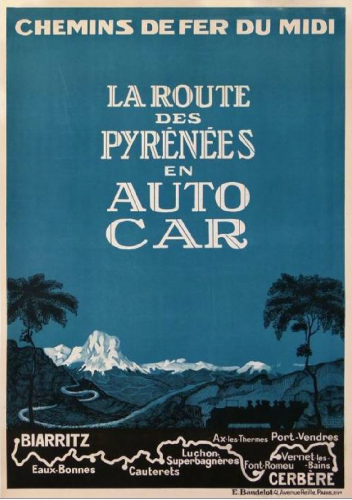

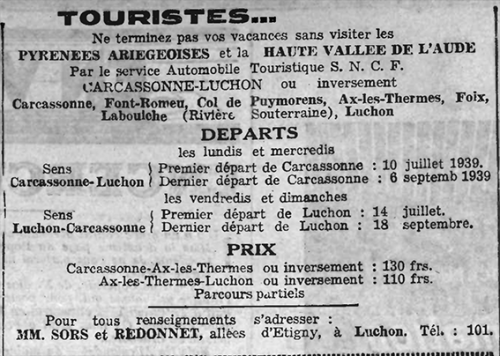

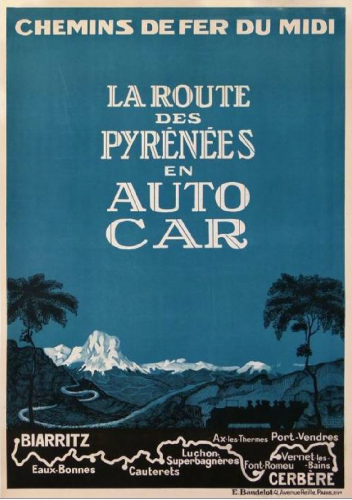

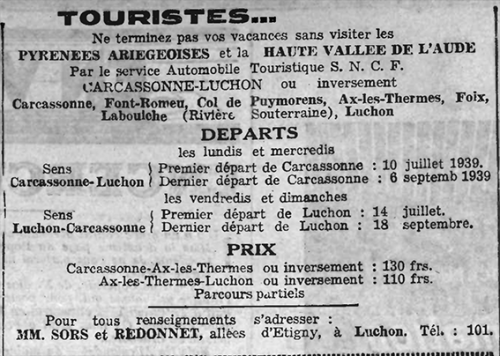

Depuis 1935, la SNCF avait rétabli la liaison touristique par autocars entre Biarritz et Luchon. Réalisant un vœu émis par les municipalités et les sociétés d’exploitation des stations thermales de l’Ariège et de l’Aude, la nouvelle ligne Luchon-Carcassonne était inaugurée le 24 juillet 1939. Cette liaison, qui fit de Carcassonne la plate-forme d’accès aux Pyrénées fut assurée en deux étapes par un service bihebdomadaire. Un mois après, la Seconde guerre mondiale éclatait... Ces excursions furent d'ailleurs interrompues à partir du 6 septembre 1939.

Réunis samedi 22 juillet au matin à Luchon, les journalistes, après un petit déjeuner à l’hôtel d’Angleterre, commencèrent leur périple en direction de Carcassonne. Ce sont les cars Sors-Redonnet de Luchon qui embarquèrent tout ce beau monde.

"De Luchon, coquette ville d’eau à 630 mètres d’altitude - la Reine des Pyrénées, comme l’appellent les guides - un funiculaire conduit à Superbagnères. L’excursion en vaut la peine : à 1800 mètres, une solitude grandiose, le silence majestueux des grandes altitudes…

Au sortir de Luchon, on descend la grande vallée de la Pique, puis on traverse la Garonne, dont on suit quelque temps la rive droite. Mais, dès Fronsac, on quitte la vallée pour s’élever graduellement par une impressionnante montée en lacets, jusqu’au col des Ares, d’où l’on aperçoit au sud, les cimes neigeuses qui marquent la frontière espagnole.

On se laisse ensuite mollement descendre vers la vallée du Job pour remonter cette fois à travers bois, vers le col d’Aspet, qui atteint 1074 mètres d’altitude. Et voici Saint-Girons, capitale du Conserans, au triple confluent du Salas, du Les et du Baup. Calme Conserans aux frais paysages de pelouses vertes et d’eaux vives, véritable oasis de sérénité dans le chaos tourmenté des Pyrénées… Son ancienne capitale, Saint-Lizier, offre d’authentiques joyaux d’architecture romane, avec son cloître, son palais épiscopal et sa cathédrale où abonde le marbre, car la région en est riche.

Audinac-les-bains, où les voyageurs de l’autocar font halte pour déjeuner, est une calme et reposante station dont les eaux chargées en sel font merveille dans certaines caves.

La seconde étape comporte une curiosité : les grottes de Labouiche et ses merveilles souterraines. A quelques kilomètres de là, voici Foix, dont le château célèbre, qui abrita les fastes de la Cour de Gaston Phœbus, évoque sur son socle de rocher, dans son décor sauvage, l’art d’un Gustave Doré…

Plus loin, la traversée de l’Ariège, à Tarascon, nous transporte soudain dans un paysage nouveau et curieusement méditerranéen, bien qu’il nous faille rouler longtemps encore avant de découvrir, comme nous le ferons au-delà des Gorges de l’Aude, le panorama méditerranéen type, à quelques nuances près. Mais déjà l’on perçoit une influence maritime, dans ce bourg coloré, aux tons rudes, aux rocs pelés, aux vieilles portes d’enceintes admirablement conservées…

Mais c’est la journée du lendemain qui offre sans doute la large variété de panoramas et de sites, puisqu’elle conduit de près de 2000 mètres, pour le ramener au niveau de la mer ou presque, en traversant tour à tour les défilés vertigineux des gorges de l’Aude et les vallées verdoyantes que coupe la frontière espagnole à Bourg-Madame. La matinée se passe en ascensions et en descentes, aussi raides les unes que les autres. A la splendeur désolée du panorama qu’on embrasse du haut du col de Puymorens, à 1918 mètres, succède la promenade en lacets à travers la brûlante Cerdagne, puis la descente sur la vallée du Carol, avec sa fameuse tour dont le nom évoque les heures dramatiques de la guerre d’Espagne…

Une courte halte à Bourg-Madame pour contempler, à l’autre bout du pont international, les carabiniers espagnols, et l’on recommence une nouvelle ascension, celle de Font-Romeu, brillante station de sports d’hiver qui mérite mieux qu’un court passage. Et l’on redescend, à travers bois, vers Mont-Louis aux remparts inexpugnables qui rappellent le souvenir de Vauban.

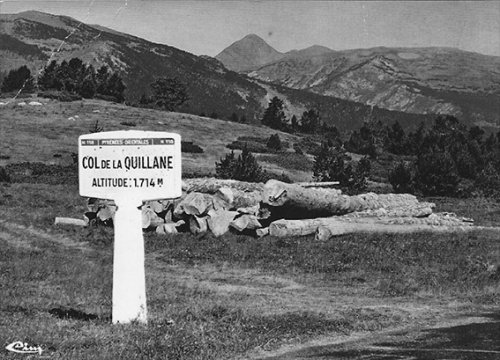

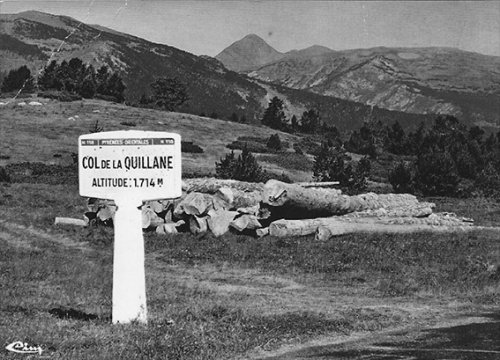

Un nouveau col, celui de la Quillane, et c’est la descente, fertile en émotions, sur l’Aude et ses défilés sinueux qu’il fallut bien souvent gagner sur la montagne elle-même, à coups de mine.

Enfin, la vallée d’élargit, la campagne prend soudain - transformation d’autant plus saisissante après la sauvagerie du décor que l’on vient de traverser - l’aspect débonnaire des vignobles et des vergers méridionaux. Bientôt, à un détour de la route, la Cité de Carcassonne dressera ses remparts intacts au-dessus de la plaine, comme sur une enluminure des « très riches heures du duc de Berry… » (Le petit journal)

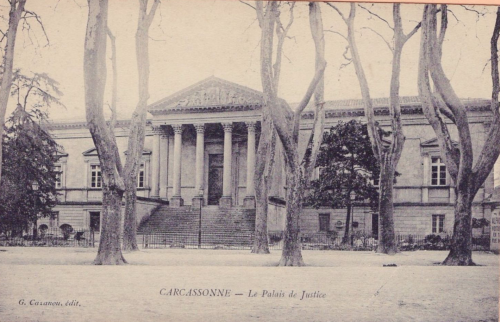

Ce périple inaugural se termina par une réception à la mairie de Carcassonne, avant une dernière visite de la Cité médiévale. Dans la salle des fêtes, M. Sigé (adjoint au maire) représentant le Dr Tomey reçut les nombreuses personnalités : MM. Hyvert (Président de la Société d'Etudes Scientifiques) ; Embry (Conservateur du musée) représentant le Syndicat d'Initiative en l'absence du Dr Girou; Sorel (Délégué du Touring-Club de France), Colonel Cros-Mayrevieille (Président du folklore Audois) ; Génie (Chambre de Commerce) ; Lasserre (Syndicat des hôteliers) ; Brun (Chef de gare) ; Sablayrolles (Inspecteur de la SNCF) ; Doubrère (Chef de publicité SNCF), etc.

Stand du Syndicat d'initiative

Cette manifestation avait amené à Carcassonne un très grand nombre de journaliste régionaux et nationaux qui ne tarit pas d'éloges sur la Cité médiévale. Surtout après le somptueux dîner donné à l'Hôtel de la Cité par son patron, M. Jordy. Parmi eux on put apercevoir : MM. Toulet (La dépêche) ; A. Praviel (La Garonne), Cep (La petite Gironde) ; Paul-Emile Cadilhac (L'illustration) ; Bruni (Le jour) ; Codur (Le petit Marseillais) ; Delhi-Cluzaux (Paris-Midi) ; Forestier (Paris Soir) ; Gardet (Agence Havas) ; Gouin (La France) ; Herpin (Journal des débats) ; Kuyper (Maasbode de Rotterdam) ; Lavedan (La journée industrielle) ; Mommarche (Les guides bleus) ; Perrin (La populaire) ; Pichon (L'époque) ; Georges Pernot (Le petit journal) ; Ranc (L'œuvre) ; Sangle-Ferrière (L'émancipation nationale) ; Mme Claude Sézanne (La République) ; Mme Gude (La presse américaine) ; Mme Léon (New-York Hérald) ; Mme Pernoud (L'intransigeant) ; Mme Vincent (Les pages de la femme) ; Guiter (Rummelspacher), etc.

La salle à manger de l'Hôtel de la Cité vers 1930

Menu

Filets de sole à la sauce méditerranéenne

Poulardes du Languedoc aux Rousillous

Foies gras du pays

Sorbets

Corbières, Picpoul et Blanquette de Limoux

Tous ces convives repartirent en direction de Paris en fin de soirée avec le rapide Port-Bou-Paris. Ils emportèrent le meilleur souvenir des richesses touristiques de notre région. Leurs échos résonnèrent chez les lecteurs du monde entier, contribuant ainsi à la renommée de notre ville.

Hôtel de la Cité vers 1930

Sources

La dépêche / 24 juillet 1939

Le petit journal

___________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017