Dans le courant de l’été 1943, Reine Bayle et d’autres habitants avaient remarqué la venue à Belcaire et Camurac des inspecteurs de police des renseignements généraux : Coulon et Poilane. En conversant avec ceux-ci, ils apprirent qu’ils faisaient une enquête sur M. Vacquié, maire de Camurac, à la requête de M. le préfet Freund-Valade. En effet, M. Vacquié avait révélé à ses amis que M. Freund-Valade l’avait avisé à plusieurs reprises en lui recommandant de se méfier, car il y avait de nombreuses dénonciations le concernant. Cette déclaration est confirmée par le préfet de l’Aude - alors en résidence surveillée chez lui - interrogé le 15 juin 1945 par la brigade de La Roche-Chalais. Doit-on pour autant y accorder tant de crédit, sachant que ce haut fonctionnaire de Vichy fit arrêter de nombreux résistants (le procureur Morelli, mort en déportation) et d’Israélites ? Sa déclaration est pour le moins étrange pour quelqu’un d’aussi zélé.

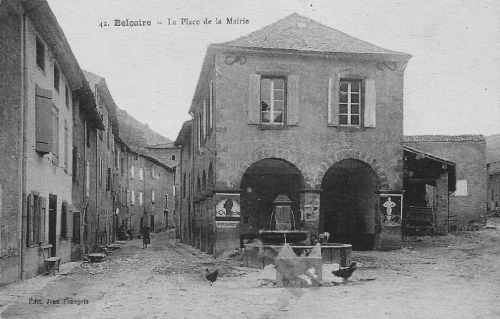

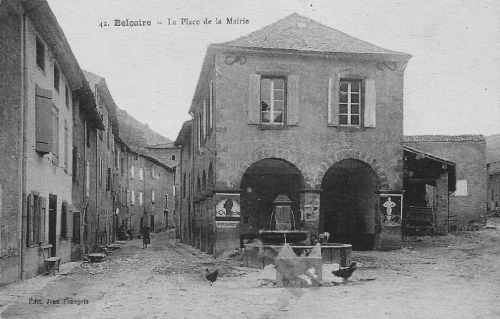

Belcaire, place de la mairie

« M. Jacques Vacquié, maire de Camurac, dont j’apprends avec tristesse le décès en Allemagne, avait mon estime et ma confiance. Ses sentiments foncièrement anti-allemands s’accordaient parfaitement avec les miens ; aussi, malgré sa réputation de « Gaulliste », je le fis nommer fin décembre 1942, Conseiller départemental. Cette désignation ne fut pas agréable à tout le monde et peu de temps après, il me revint de-ci-de-là , que certains propos étaient colportés, désignant l’intéressé comme un propagandiste actif du Comité de Londres. C’est pourquoi, à deux ou trois reprises, je l’ai averti d’être sur ses gardes et de prendre toutes précautions utiles. »

Le préfet esquive les réponses aux questions sur les auteurs de la lettre de dénonciations, en disant qu’il n’était plus en poste au moment où elles sont arrivées à la préfecture. Il était indiqué dans cette lettre anonyme qu’il y avait encore des armes à Belcaire, et qu’on veuille bien avertir les trois personnes qui avaient fait l’arrestation précédente. L’ex-inspecteur Marcel Galy, a déclaré que cette enquête s’était montrée infructueuse, la lettre anonyme avait dû été détruite. Cette lettre n’avait pas été postée de Comus ou de Camurac mais de Carcassonne, car le timbre en portait le tampon. Il se peut que se soit un habitant de ces villages qui l’avait posté depuis Carcassonne à l’attention de la Kommandantur. Elle indiquait qu’on veuille bien avertir les personnes qui avaient participé aux arrestations de Belcaire et de Camurac qu’elles seraient tuées.

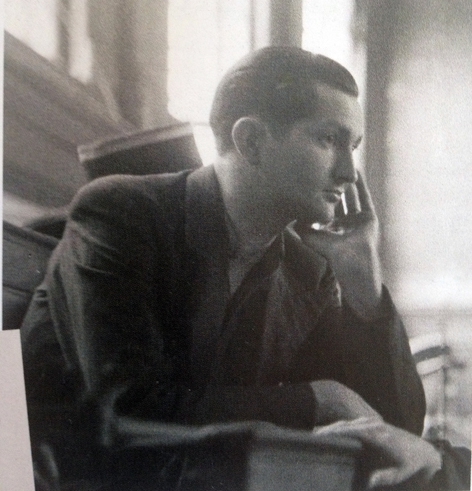

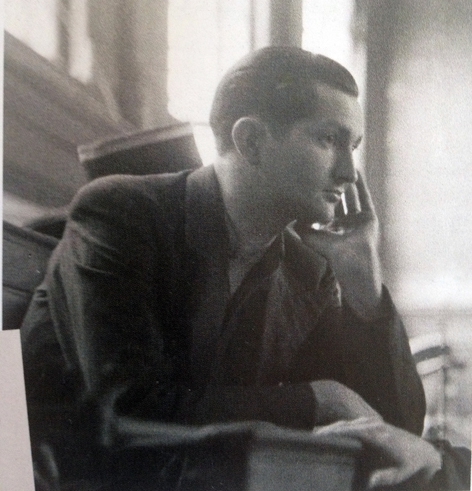

Marc Freund-Valade

Voici le rapport de l’enquête adressé par les Renseignements généraux à Marc Freund-Valade le 27 septembre 1943, alors que celui-ci n’est normalement plus à Carcassonne depuis le 16 du même mois, puisque nommé à Limoges.

« Vacquié Jacques, né le 17 novembre 1898 à Camurac, marié, trois enfants, industriel à Camurac a été élu maire aux élections de 1935. A cette date, il affectait l’étiquette radical-socialiste et ses amis lui reprochaient la tiédeur de ses opinions, tendant vers les partis de droite. Bien que nommé conseiller départemental en 1942, il n’a pas abandonné ses anciennes opinions, c’est du reste le cas de toute la population de la commune. Bien qu’il semble ne pas approuver toujours la politique du gouvernement actuel, il ne peut être accusé d’avoir tenu des propos antinationaux parce qu’aucun fait précis n’a pu être recueilli contre lui. Ancien combattant de 14-18, il ne se cache pas d’être anti-allemand, et par conséquent anti-collaborationniste. Cependant, il a toujours soutenu le gouvernement actuel dans tous ses actes concernant le ravitaillement, pour lequel il se dépense sans compter, et applique strictement les ordres des circulaires de toutes sortes venant de Vichy. Il semble que l’accusation portée contre l’intéressé, ne soit pas fondée et provienne d’une personne désireuse de lui nuire par tous les moyens. »

Il semblerait que ce rapport n’est pas suffi à satisfaire la préfecture, puisque selon la déposition de Reine Bayle : Courant octobre 1943, l’inspecteur des RG, Poilane, est venu à Belcaire et m'a indiqué qu’il venait chercher des renseignements sur Vacquié, maire de Camurac. J’ai fait appeler personnellement le Dr Martre de Belcaire, qui a donné les renseignements demandés. M. Vacquié venant à passer lui-même devant l’hôtel, je l’ai mis en relation avec Poilane. Celui-ci à la fin de l’entretien a déclaré au Dr Martre : "Tant que nous viendrons ça ira, mais si la Milice ou la Gestapo s’en mêle, cela pourrait aller mal."

A l’évidence, la Milice était également sur la trace de Vacquié durant l’été 1943. Nous ne pouvons toutefois pas dire si la préfecture lui avait également transmis les lettres de dénonciation. Léon S, âgé de 24 ans, bûcheron-charbonnier à Comus (Aude), né le 3 septembre 1920, arrêté comme milicien en 1944 et réhabilité par jugement du 3 janvier 1945 pour action en faveur de la Résistance, confirme cette information :

"Sans pouvoir préciser la date, courant août 1943, en qualité de milicien, j’avais pour mission d’effectuer une enquête concernant le sieur Vacquié, de Camurac. Cet ordre m’avait été donné verbalement par le milicien C. Julien, qui fréquentait Mazuby (village proche de Belcaire, NDLR) et en particulier, la famille Louis C. Cette enquête avait pour but de démontrer les agissements et les relations qu’avait Vacquié, vis à vis de la Résistance. En possession de ce renseignement, j’ai cru faire mon devoir de prévenir Vacquié, et me rappelle très bien lui avoir dit que pour mon compte, il ne serait pas inquiété. C’est en qualité de milicien, que le nommé C s’était confié à moi, puisque la veille, j’avais adhéré à la milice, sur les conseils du sus-nommé. Il s’agissait de savoir s’il était de notoriété publique, que Monsieur Vacquié, ravitaillait et hébergeait des réfractaires, et s’il était l’agent de renseignements pour livrer passage aux résistants qui voulaient se rendre en Espagne. En ce qui concerne les recherches du nommé C., je ne puis vous donner de précisions.

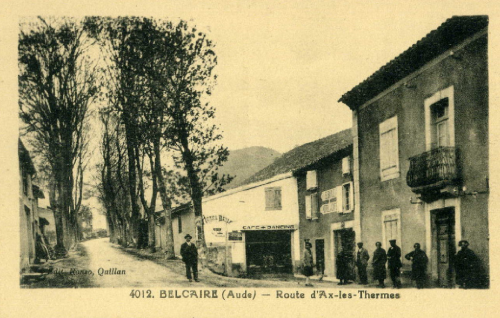

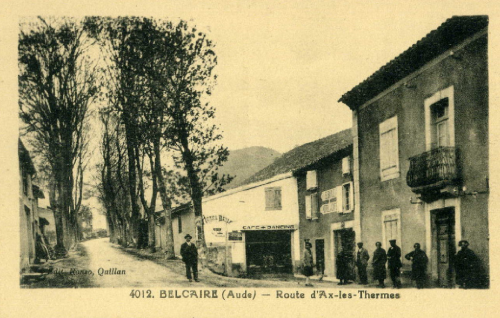

L'hôtel Bayle au début du XXe siècle

Les débuts de l’enquête

Vers la fin d’octobre ou début novembre 1943, un individu parlant bien le français est venu à l’hôtel Bayle et a demandé un monsieur à Reine Bayle.

"A ce moment-là, je lui ai dit que je ne connaissais pas la personne demandée. L’inconnu est sorti dans le village et est revenu vers 18 heures. Il a demandé mon frère René et le monsieur que je ne connaissais pas. De Marchi est alors intervenu dans la conversation pour dire qu’il avait mangé avec cette personne à midi et qu’ils étaient repartis. Il s’engagea à lui fournir l’adresse."

L’homme s’est ensuite adressé à René Bayle pour lui demander un service. Faire passer plusieurs hommes et officiers en Espagne. Se doutant de quelque chose de louche, Reine Bayle toucha son frère du coude. Celui-ci répondit alors qu’il y avait sans doute erreur car nous ne nous occupions pas de genre d’affaire. Reine fit aviser le jeune De Marchi qui logeait dans sa famille, évadé d’Allemagne et originaire de Langon. Ce dernier prit l’avertissement par dessus la jambe, s’exclamant qu’elle se méfiait trop et qu’elle voyait la Gestapo partout. A partir de ce moment-là, l’inconnu s’est lié avec De Marchi. Ils ont pris après le souper, le café ensemble et ont conversé à plusieurs reprises. D’après la déposition de Reine Bayle, De Marchi a dû trop parler, même s’il ne savait pas toute la vérité ; seulement que des gens étaient passés. L’inconnu est reparti à bicyclette sans que l’on ne le revit plus à Belcaire.

Vers le 16 ou le 17 novembre 1943, Reine Bayle reçut un coup de téléphone d’une personne demandant deux chambres pour le soir. De la part de qui ? L’interlocuteur répondit : "M. Kromer de Carcassonne".

Toutes les chambres étaient occupées, mais il indiqua qu’il viendrait quand même. Sa façon de s’imposer intrigua Mlle Bayle.

L'hôtel Bayle vers 1935

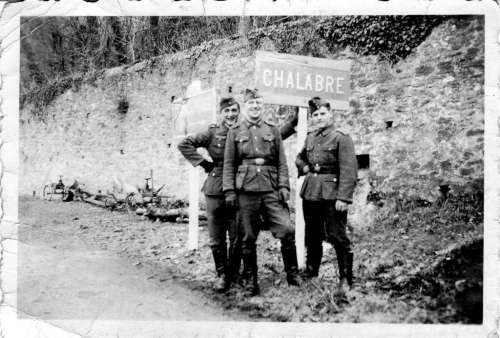

Vers 16 heures, deux individus arrivèrent à l’hôtel depuis Chalabre et demandèrent une chambre. Reine Bayle leur demanda si c’était eux qui avaient appelé auparavant. Ils répondirent par la négative mais elle se méfia, car l’un d’eux mit le nom Kromer sur la fiche. Elle ne comprenait pas comment ayant déjà réservé par téléphone, il ne voulait pas reconnaître qu’il l’avait fait.

Kromer demanda aucun renseignement. Il s’adressa à De Marchi après le repas, coucha à l’hôtel et s’en alla le lendemain à Camurac. Il en redescendit le soir même, puis resta à Belcaire, jusqu’au surlendemain à six heures du matin. Kromer fit parler les gens de Belcaire et accompagné par De Marchi dont il avait gagné la confiance alla chez Julien Toustou, chez qui ce jeune travaillait.

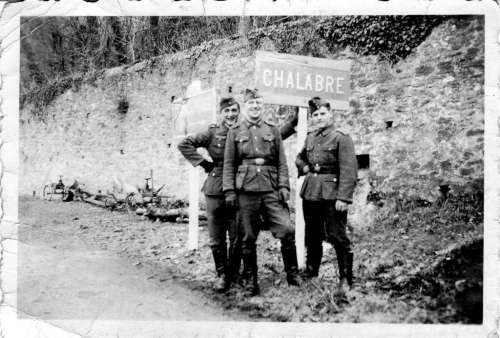

© Collection David Mallen

L’opération de la Gestapo à Belcaire, a été montée à la suite d’un télégramme qui venait soit de la police à la demande de Montpellier, soit d’un autre service allemand ; ce télégramme signalait que dix individus armés devaient passer prochainement par l’hôtel Bayle à Chalabre pour regagner l’Espagne, ou un maquis. A la suite de ce télégramme, l’agent français du SD Kromer, ainsi que l’inspecteur auxiliaire du SD Hofmann, ont été envoyés à Chalabre. Là, il leur fut dit qu’il n’y avait aucun hôtel du nom de Bayle, mais qu’il y en avait un à Belcaire. En s’y rendant, ils ont obtenu des renseignements d’un certain Raymond (De Marchi). Il y avait également parait-il le nommé Dieuzère et d’autres personnes qui ont conversé avec eux.

"Il est exact que le jour où Kromer est venu à Belcaire en compagnie d’un agent de la Gestapo, j’ai vu Kromer au café Bayle dans la soirée. Il était en compagnie de De Marchi et nous avons parlé avec Kromer. Personnellement, je connaissais Kromer comme marchand de jouets et nous avons discuté ensemble de jouets, étant moi-même menuisier. Durant cette soirée, Kromer nous a offert à boire une bouteille de Blanquette. Il y avait outre Kromer et son acolyte, De Marchi, moi-même et deux ou trois consommateurs dont je ne me souviens pas. Au cours de la conversation, Kromer m’a dit à propos de son acolyte dont j’ignorais alors la qualité d’agent de la Gestapo : "Il fait passer la frontière. Est-ce que tu ne pourrais pas le cacher chez toi ?" "Etant moi-même artisan, lui ai-je répondu, je ne prends pas d’ouvrier."

C’est au cours de ces conversations que Kromer a eu les renseignements qui ont fait l’objet de son rapport. Dans ce rapport il y avait également que le sieur Vacquié avait fait passer en Espagne des réfractaires sur des sacs à charbon. Kromer et Hofmann avait reçu comme ordre lorsqu’ils furent envoyés à Chalabre de rester à l’hôtel et d’aviser la police allemande dès qu’ils verraient arriver les personnes signalées. Ayant appris que l’hôtel Bayle se trouvait à Belcaire, ils y sont allés de leur propre initiative. Ils n’ont pas découvert les personnes signalées, mais en faisant parler les gens, ils ont appris les éléments qui leur ont permis de faire le rapport, signalant la présence dans les environs d’un maquis.

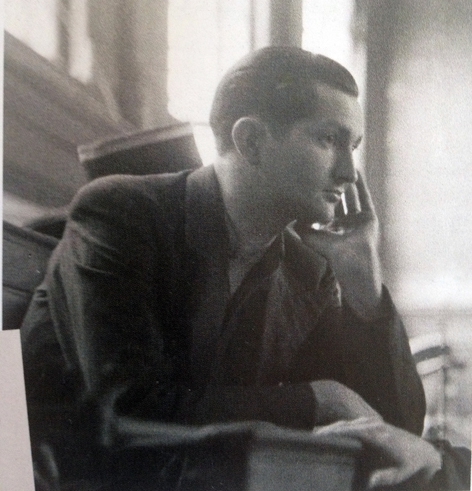

© ADA 11

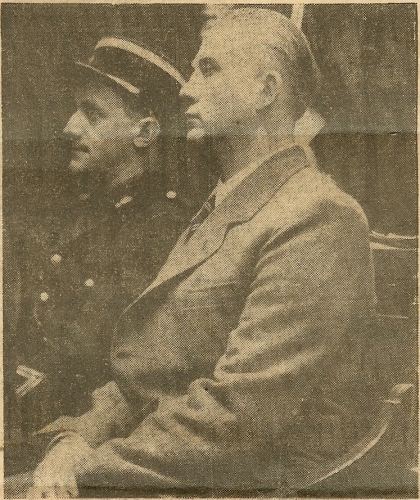

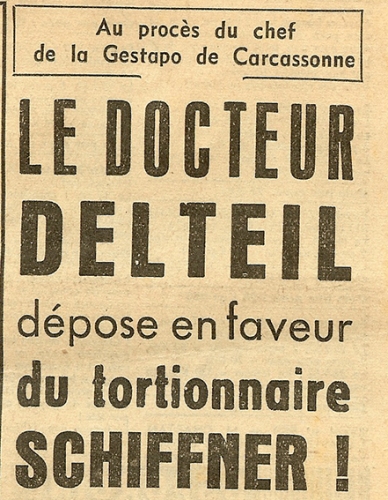

René Bach à son procès en 1945 à Carcassonne

L’opération

Le 29 novembre 1943, les services de la police allemande se sont rendus à Belcaire et à Camurac. Pendant qu’un groupe de 30 hommes placés sous le commandant de l’adjudant-chef du 71e régiment de l’air cernait la localité de Belcaire, un autre groupe sous le commandement d’un adjudant de la même unité cernait Camurac. René Bach, agent interprète du SD de Carcassonne se trouvait pendant l’opération à Belcaire avec Oskar Schiffner, chef de la Gestapo. Janeke, lui, était à Camurac. Si Bach n’était pas d’abord à Camurac, il y est venu ensuite avec l’agent Kromer au début de l’après-midi.

Les arrestations à Belcaire

Vers 8 heures du matin, les militaires allemands accompagnés par René Bach investissent le village et commencent à procéder aux arrestations. Les personnes suspectées sont interpellées chez elles ou sur leur lien de travail puis conduites à l’hôtel Bayle, afin d’y être interrogées - Kromer écrivait des notes dans la salle d’interrogatoire de l’Hôtel Bayle. Les allemands avaient été informés de l’endroit où elles se trouvaient. On citera Jean Martre, Henri Tournier, Julien Toustou, Joseph Dieuzère, Roger Malet, Jacques Vacquié. Chacune d’entre elles reçurent des coups avant d’être transportées en camion à la caserne Laperrine de Carcassonne, où elles furent incarcérées. Leur interrogatoire brutal se fit dans la villa de la Gestapo, 67 route de Toulouse. Cette maison a été rasée en février 2015 malgré mes protestations. Les victimes furent amenées à témoigner lors du procès de René Bach devant la Haute cour de justice en 1945. Enfin, celles qui revinrent des camps de la mort où elles furent envoyées à l’issue de leurs interrogatoires musclés, ainsi que les personnes relâchées par la Gestapo. C’est grâce à ses témoignages et dépositions figurant dans ce procès conservé aux archives de l’Aude, que nous avons peu faire la synthèse de ce terrible récit. Chaque victime donne la même version des faits mais apporte des détails différents qui enrichissent cette histoire. Surtout, elle révèle le sort qui lui fut réservé avec ses camarades d’infortune.

Le docteur Jean Martre

(déposition du 19 mai 1945)

Le 29 novembre 1943, j’ai été arrêté à Belcaire en même temps que M. Vacquié. J’ai été arrêté alors que me trouvait à l’hôtel Bayle, par Bach qui se trouvait avec un allemand. C’est Bach qui m’a dit : "Je vous arrête." J’ai été gardé à l’hôtel et interrogé par Bach. Il me fut reproché d’avoir apporté une aide au maquis. Je n’ai pas été maltraité au cours de l’interrogatoire. J’ai été amené à Carcassonne, et gardé à la caserne Laperrine pendant huit jours. J’ai subi de nouveaux interrogatoires aux cours de ma détention à la Gestapo, route de Toulouse (villa rasée en 2015, NDLR). Je n’ai pas été maltraité et j’ai été relâché au bout de huit jours. J’ai eu l’occasion de parler avec Raymond De Marchi, Joseph Dieuzère et René Bayle. Ce dernier a eu la possibilité de nous montrer les coups qu’il portait à la figure. Il avait la pommette gauche tuméfiée, et il m’a expliqué qu’il avait été frappé à Belcaire par les allemands.

Bayle a été interrogé à la Gestapo, route de Toulouse, le premier. Je me trouvais seul en cellule à ce moment-là.

© Belcaire-pyrénées.com

Plaque en hommage à René Bayle

Jean Martre Indique qu’au cours de sa détention à la caserne Laperine à Carcassonne, René Bayle ayant été interrogé, René Bach est venu lui faire signer sa déposition. Bayle constatant que ce qu’il avait dit ne coïncidait pas avec ce qu’on voulait lui faire signer, refusa. L’interprète lui a administré deux gifles pour l’obliger à s’y soumettre. Dans sa cellule avec Martre, René Bayle s’indigna : « Ce salaud de Bach m’a donné deux gifles pour me faire signer ».

De son côté, Mlle Reine Bayle, sœur de la victime, a constaté que son frère avait été maltraité au cours de son interrogatoire à Belcaire. Il aurait confié au docteur Jean Martre au cours de la détention commune, que les Allemands lui avaient fait le coup de « la chaise ». Celui-ci consistait à faire appuyer le patient sur une chaise, et une fois le dos courbé, à lui administrer des coups de matraques dans les reins.

Raymond De Marchi

Le Dr Martre signale que Raymond De Marchi lui avait dit que Bach en lui mettant son révolver sur la tempe, lui avait indiqué qu’il avait 5 minutes pour parler, sinon, il serait tué. De Marchi répondit : "Je ne dirai rien. Vous pouvez y aller tout de suite." Bach l’aurait a nouveau menacé, mais sans résultats. Il n’a pas mis sa menace à exécution.

Roger Malet

Le nommé Bach a commencé à m’ouvrir toutes les poches, pour voir ce qu’il y avait dedans, puis il m’a donné quelques coups de poings, et les militaires qui sont venus m’ont pris à moi, et à mon frère et nous passant de l’un à l’autre, en nous donnant des coups de poings, c’est ce que les inspecteurs de police m’ont dit être un passage à tabac.

Ils nous ont amené chez Dieuzère, mais Bach était parti. Nous avons été gardés à vue devant le mur, amenés à l’hôtel Bayle. Là, j’ai été interrogé, puis relâché. Je n’ai pas été brutalisé durant l’interrogatoire, mais j’ai entendu des camarades crier de douleur.

Joseph Dieuzère, 37 ans, menuisier.

Gisèle Dieuzère

(déposition du 16 juillet 1945)

Les allemands sont venus chez eux à 8 heures du matin, alors que sa sœur était couchée. Gisèle Dieuzère s’est levée en entendant les allemands demander son frère et est allée dans sa chambre. Elle a vu Bach et quatre militaires allemands demander à son frère s’il s’appelait bien Joseph. Ce dernier après lui avoir dit qu’il n’avait rien fait, Bach répliqua : "Vous saviez bien ce qui se passe à Belcaire"

Bach a obligé mon frère à se lever rapidement, et tout en le tenant en respect avec ses armes, il l’a bousculé, puis il fut donné ordre à mes frères de s’aligner contre le mur, les mains derrière le dos. Comme ils n’obéissaient pas rapidement, les militaires les ont bousculés, et les ont fait mettre contre le mur. Un soldat allemands a même donné à mon frère Jean des coups de baïonnette. Bach est parti et a laissé mes deux frères et moi-même sur la surveillance des deux soldats. Il est revenu à 11 heures 30 et a dit à mes deux frères d’aller avec lui à l’hôtel Bayle. Bach est resté au rez-de-chaussée. J’étais au premier étage mais j’ai entendu sa voix.

Mon jeune frère Jean âgé de 27 ans a été libéré à 14 heures. Quant à mon autre frère Joseph, il est revenu vers 15 heures sous la garde de trois allemands ; il nous a dit qu’il n’avait que 5 minutes pour faire sa valise et qu’il était obligé de partir avec les allemands.

Mon frère Joseph nous a dit qu’il avait été brutalisé et nous a montré ses reins, un militaire allemands lui ayant fait tomber le pantalon, nous avons vu que la région des reins était noire des coups qu’il avait reçus.

Joseph Dieuzère raconte son arrestation

ll est exact que le jour où Kromer est venu à Belcaire en compagnie d’un agent de la Gestapo, j’ai vu Kromer au café Bayle dans la soirée. Il était en compagnie de De Marchi et nous avons parlé avec Kromer. Personnellement, je connaissais Kromer comme marchand de jouets et nous avons discuté ensemble de jouets, étant moi-même menuisier. Durant cette soirée, Kromer nous a offert à boire une bouteille de Blanquette. Il y avait outre Kromer et son acolyte, De marchi, moi-même et deux ou trois consommateurs dont je ne me souviens pas.

Au cours de la conversation, Kromer m’a dit à propos de son acolyte dont j’ignorais alors la qualité d’agent de la Gestapo : « Il fait passer la frontière. Est-ce que tu ne pourrais pas le cacher chez toi ? » « Etant moi-même artisan, lui ai-je répondu, je ne prends pas d’ouvrier. »

Le 29 novembre 1943, lors de la venue des allemands à Belcaire, j’ai été arrêté et conduit à l’hôtel Bayle. A mon arrivée, il y avait des personnes de Belcaire arrêtées. J’ai été interrogé un des premiers après De Marchi. C’est Bach qui est venu m’arrêter en compagnie d’un agent de la Gestapo qui a procédé à mon interrogatoire dans une pièce du rez-de-chaussée. Dans cette pièce il y avait l’agent de la Gestapo avec qui Bach m’avait arrêté, Kromer et un feldgendarme. Il me fut reproché tout d’abord d’avoir employé à ma menuiserie des réfractaires, ensuite d’avoir fait passer la frontière à des réfractaires, et il me fut demandé si je connaissais Vacquié de Camurac et si je savais qu’il avait fait passer des réfractaires. Ayant répondu négativement, je fus obligé de m’appuyer sur une chaise et Bach le premier et l’agent de la Gestapo ensuite, m’ont donné sur le dos et sur les reins des coups de matraque en caoutchouc.

Bach m’ayant demandé quels étaient les deux jeunes gens qui se trouvaient chez le Dr Martre, je lui ai répondu que je savais qu’il y avait deux jeunes gens chez le Dr Martre, mais que j’ignorais qui ils étaient et d’où ils venaient.

J’ai été également frappé sur les épaules par le feldgendarme allemand.

Je n’ai été confronté avec personne et j’ai été amené à Carcassonne et ensuite déporte, bien que n’ayant rien fait et bien que n’ayant été confronté à personne.

Je n’ai subi aucune violence au cours de ma détention à Carcassonne. J’ai été déporté à Compiègne, puis de là, à Buchenwald jusqu’au 17 janvier 1944. A cette date, j’ai été envoyé au commando au camp de Dora où j’ai été employé à des travaux de terrassement jusqu’au mois de juillet 1944, moment où j’ai été envoyé au camp de Viéda, au mois de janvier 1945 étant tombé malade, j’ai été envoyé au camp d’Erich où je suis resté en traitement jusqu’au 4 avril 1945. A cette date, j’ai été évacué au camp de Sachsenhausen où j’ai été libéré par les troupes russes.

Julien Toustou, 43 ans.

(déposition du 19 mai 1945)

Le 29 novembre 1943, j’ai été arrêté à Belcaire, alors que je me trouvais dans mon atelier, et amené à l’hôtel Bayle. Là, j’ai été interrogé par un allemand en tenu militaire, et Bach qui me posait des questions en français. Pendant que j’ai été arrêté et transféré à l’hôtel Bayle, Kromer est venu perquisitionner avec les soldats allemands, et un officier de forte corpulence, et m’ont volé 47 000 francs que j’avais dans un tiroir de mon bureau. Durant mon interrogatoire à Belcaire, je n’ai subi aucune violence, c’est Bach qui me posait les questions, mais il donnait l’impression de diriger lui-même l’interrogatoire.

Transféré à Carcassonne, j’ai été à nouveau interrogé au siège de la police allemande, route de Toulouse. Nous étions détenus à la caserne Lapérine. Les transfèrement de la caserne Lapérine à la Gestapo étaient effectués en automobile. C’est Bach qui venait nous prendre, et qui se mettait dans la même automobile que nous. Il avait constamment le révolver au poing.

© L'indépendant

Ancienne villa de la Gestapo, 67 rue F. Roosevelt

Au cours de cet interrogatoire que j’ai subi à Carcassonne, je n’ai reçu aucune violence. Il me fut reproché d’employer chez moi dans ma menuiserie des réfractaires. J’employais en effet le nommé Tournier Raymond d’Olonzac. Je n’ai pu nier ce fait. Il m’a été également reproché de faire le passage des réfractaires à la frontière. J’ai nié cela, bien que ce fut vrai.

Durant mon séjour dans les divers camps en Allemagne, j’ai pu grâce à mon emploi de menuisier, éviter de subir les traitements qui ont été infligés à certains de mes camarades de Belcaire ou de Camurac et qui ont laissé la mort en Allemagne. J’ai néanmoins été maltraité. Nous recevions des coups pour le moindre motif : notre ration quotidienne comprenait le matin, à 4 heures et demi une ration de pain, un morceau de cervelas d’un centimètre d’épaisseur environ et un bout de margarine. Le soir, nous percevions un litre de soupe préparée aux rutabagas. Il fallait fournir en échange un travail de 12 heures par jour. Pendant 21 jours nous n’avons pas eu de pain. Il nous a été distribué à la place , un litre de soupe. C’est d’ailleurs ce qui nous a complètement affaiblis.

Parmi mes camarades de Belcaire et de Camurac, je puis vous dire que le nommé Vacquié de Camurac est certainement décédé le premier à la suite de mauvais traitements qu’il a subis, et d’une bronco-pulmonie. C’est Dieuzère qui m’a confirmé ce fait. Il était en effet dans le même camp que Vacquié à Dora. Je puis vous certifier également que René Fournier, chauffeur de M. Vacquié est décédé d’un érysipèle, et a été placé encore vivant dans le wagon de la mort.

Le 3e qui est décédé est le nommé Arnaud Baptiste. Il est décédé alors qu’il se trouvait au camp de Dora, et il est mort dans les bras de Dieuzère. René Bayle est également décédé au camp d’Elrich. Il est mort poitrinaire, à la suite de mauvais traitements et de l’insuffisance d’alimentation.

C’est moi qui l’a porté à l’infirmerie, alors qu’il ne pesait plus que 25 kg.

Je ne puis vous dire ce que sont devenus les autres déportés ; ils sont vraisemblablement décédés à la suite des voyages qu’on nous fit faire lorsqu’on nous fit quitter le camp d’Erich à Bergen. On nous a en effet transportés durant cinq jours, avec comme nourriture un pain allemand, et pour ma part, je suis resté trois jours sans manger.

Henri Tournier, 25 ans.

(Hospitalisé au moment de sa déposition)

J’ai été arrêté le 29 novembre 1943 à Belcaire vers 8 heures chez M. Houstau qui m’employait comme manutentionnaire. Comme j’étais réfractaire du STO, je logeais chez M. Bayle, hôtelier à Belcaire. Bach accompagné d’un feldgendarme identifia toutes les personnes travaillant chez M. Houstau. Il demanda par la suite quels étaient les réfractaires au STO. Ils ont enfin appris qui j’étais, mais je ne puis vous fournir la moindre indication sur la personne qui a pu fournir ce renseignement.

J’ai été conduit et interrogé dans une chambre de l’hôtel Bayle par Bach assisté de plusieurs allemands. Il voulait savoir où se trouvait le maquis et s’il y avait des armes dans le village. J’ai toujours répondu négativement et c’est alors que Bach m’a asséné de violents coups de matraque sur les fesses et sur les reins. Bach semblait être le chef de ce groupe de personnes.

Bach m’a demandé également si l’hôtelier Bayle faisait passer des personnes en Espagne. J’ai toujours dit que je ne savais rien et j’ai prétendu que je me cachais à Belcaire pour ne me soustraire au STO sans avoir recours à une aide quelconque. Bach m’a alors encore asséné des coups de matraque sur les reins. Voyant qu’il ne pouvait rien obtenir, il m’a fait conduire dans une autre pièce en m’indiquant qu’il allait me faire fusiller.

Le jour même j’ai été conduit en camion à la caserne Lapérine où je suis resté jusqu’au 7 décembre 1943 avant d’être dirigé ensuite sur Compiègne vers l’Allemagne. J’ai été immédiatement interné aux camps de Buchenwald, Elrich et Sachsenhausen. J’ai été libéré dans ce dernier camp le 22 avril 1945 par les Russes. La vie au camp était très pénible. Nous étions très mal nourris et souvent frappés pour des motifs les plus futiles. Je mesure 1,80 mètre et quand j’ai été arrêté je pesais 70 kilos. Quand j’ai été libéré par les Russes, je ne pesais plus que 40 kilos.

Les arrestations à Camurac

Les habitants de Camurac se trouvaient rassemblés dans l’usine et sur la place du village, lorsque Bach est arrivé. En présence des Allemands, l’agent du SD demanda son identité à Pierre Vacquier et notamment s’il était le fils de Jacques. Sur sa réponse affirmative, Bach se frotta les mains et s’exclama : « Nous avons le fils, nous allons savoir ce qu’il s’est passé. » Comme Pierre Vacquié ne voulait pas répondre, Bach le prit à la gorge, le secoua en lui disant que ce n’était pas le moment de se taire car son père était fait, car il avait tout avoué.

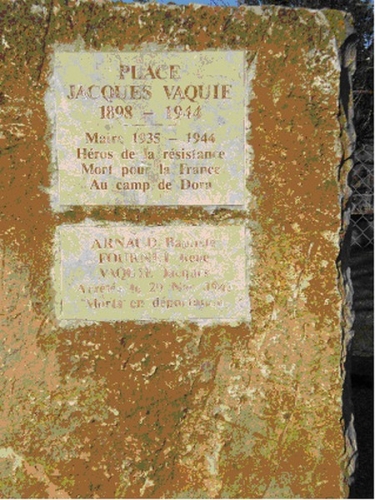

© Belcaire-pyrénées.com

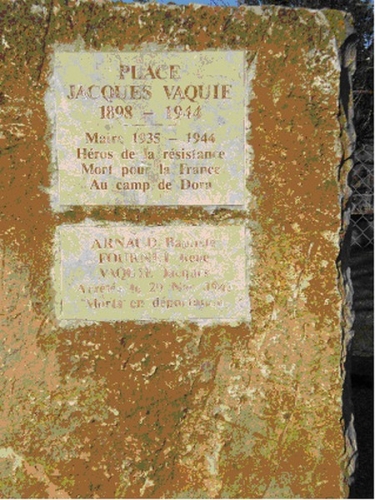

Plaque en hommage en Jacques Vacquié

Pierre Vacquié

L’opération de Camurac a débuté vers 9 heures du matin et a été effectué par des militaires allemands. Le nommé Bach est arrivé vers les quinze heures de l’après-midi avec d’autres allemands, ainsi que Kromer. Les habitants de Camurac qui ont été arrêtés, se trouvaient déjà arrêtés et rassemblés à l’usine et sur la place du village, lorsque Bach et Kromer sont arrivés.

En ce qui me concerne, j’ai été interrogé par Bach, alors que je me trouvais dans le bureau de l’usine. Il y avait également dans le même bureau, des officiers allemands assis, et Bach se promenait dans le bureau. Dès que je suis entré, il m’a demandé mon identité. Il m’a demandé si j’étais parent avec Vacquier Jacques. J’ai déclaré que j’étais son fils ; à ce moment là Bach s’est adressé aux officiers qui étaient assis. Bach s’est frotté les mains, en disant : « Nous avons le fils, nous allons savoir ce qui s’est passé. » A ce moment-là, s’adressant à moi, Bacg m’a dit qu’il fallait que j’indique ce qui s’était passé l’été à l’usine, et si je savais qu’il y avait des réfractaires travaillant à l’usine. Je n’ai rien répondu… Il m’a alors pris à la gorge et m’a secoué, en me disant : « Ce n’est pas le moment de te taire, ton père est fait, il nous a tout avoué. » La seule chance de t’en sortir, c’est de parler. » Je lui ai répondu que je n’étais pas à la maison durant l’été, que j’étais étudiant à Toulouse.

Par la suite, j’ai été relâché après avoir reçu un coup de pied dans le derrière, donné par un militaire.

Baptiste Clergue, 35 ans

(déposition du 19 mai 1945)

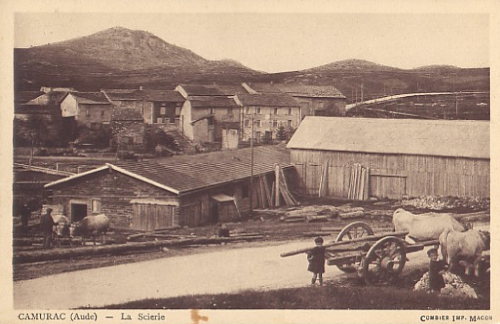

Le 29 novembre 1943 et non le 30 mai 1943, la police allemande assistée des nommés Bach (agent du SD) et Kromer (Chef départemental de la Milice), se sont présentés à Camurac, accompagnés de soldats allemands. Après avoir cerné le village, ils se sont rendus à la scierie Vacquié, ou après avoir terrorisé les ouvriers, ils ont amené le patron de la scierie Vacquié Jacques, ainsi que les ouvriers René Fournet, Rolland Vanmuysen, Marcel Sutra, Baptiste Arnaud et François Toustou. Ces personnes, après avoir été brutalisées, ont chargées sur un camion à destination de Carcassonne. Huit jours après l’arrestation, les nommés Vanmuysen, Toustou et Sutra ont été relâchés.

Messieurs Vacquié, Fournet et Arnaud ont déportés en Allemagne et nous venons d’apprendre par leurs camarades d’infortune qu’ils étaient morts à la suite de la faim et des tortures endurées au camp de Dora. J’ajoute qu’à l’issue de la visite des troupes allemands à Camurac, la commune a eu à déplorer la mort de Castella Pierre, abattu par un soldat allemand.

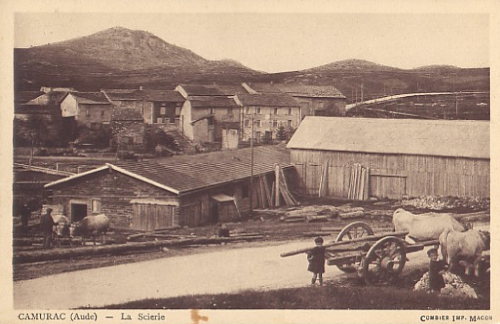

La scierie de Jacques Vacquié vers 1935

Marcel Sutra.

(déposition du 18 mai 1945)

Je me trouvais avec M. Vacquié, maire, lorsque nous fûmes arrêtés tous les deux par le chef de la Gestapo de Carcassonne. Il est arrivé seul, révolver au poing dans la scierie de M. Vacquié. J’ai été tenu en surveillance dans la scierie par des militaires allemands.

Ont été arrêtés avec moi à Camurac : MM. Vacquié, René Fournet (son chauffeur), Toustou François (contre-maître de la scierie), Vanmuysen Roland (Comptable de l’usine) et Arnaud Baptiste.

Comme les autres, Sutra a été détenu à la caserne Lapérine et interrogé sous la menace à la villa de la route de Toulouse. Il a entendu Bayle parler avec Bach à la caserne qui insistait pour lui faire signer sa déposition. « Je ne puis signer cela ». Bach lui disait violemment « Signez ». Il a entendu des bruits de coups faits sur les mains, sur la personne de Bayle.

L'Hôtel Bayle en 2017 à Belcaire, lieu des interrogatoires

Nous avons effectué des recherches concernant les personnes déportées. Elles sont toutes parties de Compiègne le 14 décembre 1943 vers les camps de concentration ; soit quinze jours à peine après leur arrestation. Sur les huit hommes déportés, seuls trois sont revenus.

René Bayle, né le 28 décembre 1908. † 3 janvier 1945 à Dora

Arnaud Baptiste, né le 22 novembre 1919. † 23 mars 1944 à Dora

Jacques Vacquié, né le 10 novembre 1898. † 10 mars 1944 à Dora

Raymond De Marchi, né le 24 juillet 1919 à Leiden (P-B). † 5 avril 1955 à Buchenwald

René Fournet, né le 10 avril 1903 à Bordeaux. † 7 février 1944 à Lublin

Julien Toustou, né le 7 février 1902. Rentré

Joseph Dieuzère, né le 10 mai 1903. Rentré

Henri Tournier, né le 24 février 1920 à Olonzac. Rentré le 22 avril 1945 de Sachsenhausen

Léon Maugard, Etienne Auriol, Jean Martre, Roger Malet, Raymond Tournier, Roland Vanmuysen, Baptiste Clergue, Pierre Vacquié et Marcel Sutra avaient été relâchés non sans avoir reçus des coups.

Conformément aux règles que nous nous sommes fixées, nous avons gardé seulement les initiales des noms compromettants. Il y a encore de la famille dans ces petites communes et elles ne doivent pas payer aujourd'hui pour les agissements de leurs aînés. Nous ne nous mettrons pas au niveau des délateurs. Cet article a nécessité trois jours de travail. Ces dossiers sont consultables aux archives de l'Aude ; ceux qui souhaitent savoir leur identité peuvent s'y rendre.

Sources

Procès de René Bach devant la Haute cour de justice à Carcassonne en 1945

Fondation pour la mémoire de la déportation

Notes, synthèses et recherches / Martial Andrieu

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017