Le club le plus ancien du département est fondé le 16 octobre 1934 par le Dr Marcel Cannac, secondé par quelques jeunes hommes férus d'exploration souterraine. Ce groupe de passionnés s'était déjà distingué le 7 octobre, au cours d'une sortie préliminaire à l'aven de la Tour de Ginoles en présence de MM. Cannac, Bonnet, Belpech, Dusserd, Bardon, Planchon Raymond et Renée, Sibra, Kesez, Carbonnel, Joseph. L'année suivant la création du club, dix-huit grottes et huit avens seront explorées.

Les membres du spéléo-club

© Jean Ruffel

Liste du matériel du spéléologue

© www.speleoclubdelaude.fr

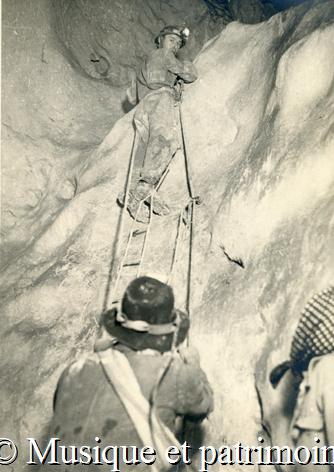

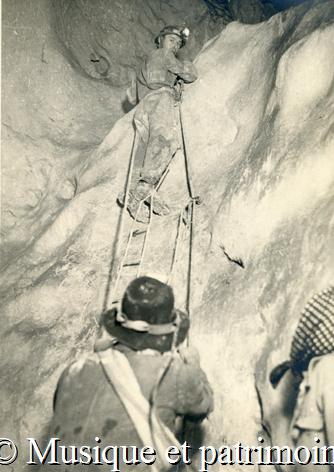

M. Ruffel explore un aven

© Jean Ruffel

© Jean Ruffel

Le Dr Marcel Cannac avait été formé à la spéléologie par M. Gadal, Conservateur des grottes et spoulgas du Sabarthès. Ce médecin, résistant pendant l'occupation, sera retrouvé mort dans d'étranges circonstances dans la clinique du Dr Émile Delteil dans les années 1950. Il avait reçu entre-temps la légion d'honneur.

On pourra lire de Marcel Cannac :

Essai de spélélogie dans l'Aude

Ed. Roudière (1935)

Extrait

Le 30 juin 1935, le Spéléo-Club de l'Aude ayant eu le grand honneur de participer à l'inauguration de la grotte de l'Aguzou quelques-uns de ses membres avaient été intrigués par des excavations situées sur la paroi verticale du rocher surplombant l'entrée principale de la grotte, excavations non encore explorées. C'est pourquoi ils entreprirent, le 7 juillet 1935, une ascension périlleuse de 35 mètres à pic, qui leur permit d'atteindre une cavité mesurant 6 m. de haut, 5 m. de large, d'une profondeur de 9 m., se terminant à une altitude de 803 mètres, par deux petites galeries étroites, en cul de sac.

En examinant cette grottelle, on est frappé, tout d'abord, par les traces d'un foyer, situé dans l'angle gauche. Une preuve encore que ce nid d'aigle a été habité dans les temps plus ou moins reculés, c'est la découverte de deux chevilles de bois, travaillées de main d'homme. Elles étaient fixées à 3 m. de hauteur dans les fentes du rocher. Il semblerait qu'elles aient servi à maintenir une claire-voie de branchages, protégeant des dangers extérieurs l'entrée de la grotte.

Le sol est fait d'humus et de rocailles. Nos fouilles ne nous ont permis de retrouver aucun vestige troglodyte, ni dans le sol de l'abri, ni dans celui des galeries.

Dans de nombreuses infractuosités des parois, à l'air libre, des ossements épars d'animaux divers : oiseaux, ovidés, petits carnassiers, équidés de petite taille, etc..., sont les témoins d'anciens festins de félins et d'oiseaux de proie.

A droite de cette cavité principale, s'ouvre un petit orifice mesurant 2 m. 50 de large, 2 m. de haut et 2 m. 50 de profondeur environ. Il ne présente aucune particularité.

Terminons en disant que, lors de l'électrification de la grotte de l'Aguzou, il a été découvert au fond d'un puits profond de 12 mètres et large de 60 centimètres, le squelette complet d'un homme qui est venu volontairement mourir dans ce point reculé de la caverne de plus de 300 m. de l'entrée.

_____________________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2014