L'avant dernier volet de notre série sur les anciens remparts de la ville basse, nous amène aujourd'hui le long des boulevards Barbès et du commandant Roumens. Le bastion Montmorency tire son nom du gouverneur du Languedoc, dont les armoiries figuraient au centre de deux frontons reposant sur deux colonnes. On les aperçoit encore sur chacune des deux faces de l'ouvrage.

Le bastion Montmorency en 2017

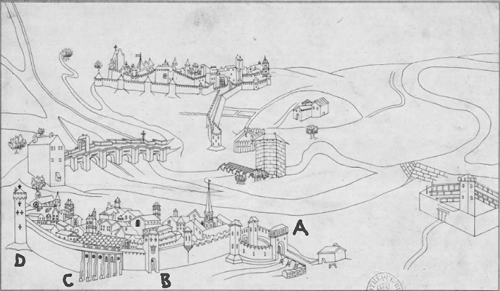

Cet ouvrage, le mieux conservé des quatre autres qui enserrent la ville basse, fut construit sur les fondations de la primitive porte des Jacobins. Elle est représentée sur le dessin ci-dessous datant de 1467. Elle était munie d'une avant porte donnant sur un pont de bois, qui s'avançait vers l'actuelle rue de la Digue. Un fossé en avant de la porte recevait les eaux pluviales et usagées qui ruisselaient le long des murs. Selon une chronique, elle avait dû être édifiée en 1357. La tour du Tenda (A), au bout de la rue de la Digue, jouait le rôle de sentinelle en point névralgique. Car, selon Cros-Mayreveille, c'est là que passait autrefois la voie romaine en direction de la Cité.

© Bibliothèque Nationale de France

Le bastion Montmorency a dû ensuite conserver sa destination militaire, car une casemate servit au début du XIXe siècle de loge maçonnique. La loge Napoléon s'installa en cet endroit ; les décorations symboliques seraient l'œuvre de Gamelin fils.

© Droits réservés

La loge maçonnique dans les années 1970

Le bastion devint la propriété de Coste-Reboulh jusqu'à son décès en 1891. C'est ensuite L. Parlange, négociant en vins ayant ses bureaux allée d'Iéna, qui en prit possession. Il offre l'agrément d'un parc en terrasse, aux murs ornés extérieurement de supports d'armoiries et flanqué d'échauguettes. L'une d'entre elles fut aménagée en loggia ; elle porte un blason aux armes de Montmorency en donne sur le boulevard Pelletan.

La loggia du bastion avec les armes de Montmorency

Cette loggia éclaire une très grande salle qui était meublée, au temps de M. Parlange d'une cheminée monumentale à colonnes en bois de chêne, avec des lambris de deux mètres de haut. Au début des années 1930, le bastion fut acquis par Émile Delteil qui y fonda une clinique bien connue des Carcassonnais. Aujourd'hui, tout ceci appartient au groupe Korian qui administre la maison de retraite Montmorency.

En cheminant en direction du boulevard Barbès, arrêtons-nous à porte des Jacobins (B). Sur sa droite, la disparition d'un kiosque à journaux et l'aménagement de surface du parking des Jacobins, mit au jour en 1992 les vestiges du rempart de la ville basse. Il s'agit de l'unique tronçon conservé et visible par tous. Après 1764, il fut question de transformer les anciennes portes défensives de la ville en de monumentales entrées ouvertes sur l'extérieur. Seule la porte des Jacobins fut réalisée en 1779 par Pagnon. Toutefois, elle ne prendra ce nom qu'en 1812. Elle s'appela successivement "Porte Saint-Louis", "Porte des Casernes" et à la Révolution "Porte de la Fraternité".

Avant d'arriver à la cathédrale Saint-Michel (C), vous remarquerez une tour arasée mise au jour vers 1950, ouvert à la gorge. Elle comportait trois niveaux jusqu'à la hauteur du chemin de ronde, situé sur les chapelles de la cathédrale qui au rez-de-chaussée possédait trois archères. Cet ouvrage ne figure pas sur le plan de 1462, c'est donc qu'il fut sans doute réalisé postérieurement. La cathédrale est la plus ancienne de la ville basse.

Sa construction n'a rejoint, au cours des ans, le clocher que vers le XVe siècle où les murs se sont soudés à cette tour porche utilisée comme beffroi. Le passage du Prince noir fut l'une des causes qui précipitèrent la finition de l'édifice, car le nouveau plan de réduction de la ville porta l'enceinte du côté méridional de l'église. Un chemin de ronde crénelé démoli par Viollet-le-duc ou son successeur Boeswilvald, courait au-dessus des chapelles avec passage au travers des contre-forts. (Antoine Labarre)

On remarque sur ce mur méridional diverses ouvertures murées en plein cintre, dont la plus belle est à mi-longueur de façade d'une façon jumelée. Il s'agit d'enfeux, sortes de tombeaux aménagés dans l'épaisseur des murs pour recueillir les restes des personnes inhumées en ce lieu.

Le square de l'armistice de 1918

Ce square devant le parvis de la cathédrale était une nécropole. Lors de la création de ce jardin en mars 1951, plusieurs corps furent soulevés et enlevés avec la terre de déblai. De par les ossements qu'Antoine Labarre a vus, il en déduisit que nos ancêtres étaient de fortes corpulence. En remontant le grand escalier vers le boulevard, jetons un oeil sur l'angle nord-ouest de la cathédrale. Nous y voyons le reste d'une porte. Il s'agit de la porte des morts qui servait à faire communiquer l'ancien cimetière dont nous venons de parler, avec le nouveau. Il était aménagé hors du rempart dans le vaste fossé qui s'étendait du jardin du Chapitre (à côté de l'hôtel de police) jusque légèrement au-dessus de la rue Jules Sauzède et en largeur sur tour le boulevard, route comprise. Des trouvailles funéraires furent faites autours d'aménagements de canalisations de gaz, d'eau ou d'égouts. Ce cimetière fut désaffecté en 1778.

L'étendue de l'ancien cimetière désaffecté en 1778

Par ce qu'il en reste, la porte des morts doit sa particularité à la disposition des gonds qui la faisaient s'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le cimetière. Ceci paraît anormal si on songe que le mur de l'église servait de rempart et que le système de fermeture était exposé aux attaques de l'assaillant. Selon, Labarre, en temps de guerre une barbacane la protégeait.

Sur la traversée qui unit le boulevard Barbès à la rue Tomey, une chapelle funéraire avait été édifiée au XVIe siècle pour servir de sépulture aux évêques de Carcassonne. On ignore si elle a pu servir. Mais sous les escaliers montant au boulevard Barbès, subsiste la crypte qui fut percée par Viollet-le-duc, lequel voulait créer à l'ouest une entrée monumentale avec baldaquin. Pour réaliser les fondations, il perça le caveau. De cette chapelle, on remarque encore les arrachements et deux chapiteaux frustes ans le mur du clocher. Les deux piliers d'entrée de cette chapelle ont été démolis lors de la création du jardin.

Sources

A. Labarre / L'Indépendant / 1975

H. Alaux / Quartier et faubourgs au fil du temps / 2002

Martial Andrieu / Notes et synthèses

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017