Je vous parle d'un temps où les nombreuses vignes aux alentours du carcassonnais n'étaient pas encore transformées en lotissements sous la forme de cages à poules. Les vignerons venaient remplir leurs comportes à des colonnes de remplissages installées dans les villages. Certaines d'entres elles subsistent encore et sont fonctionnelles. Nous avons le devoir de les conserver avec le plus grand soin, car bientôt ce seront les derniers vestiges de la viticulture en milieu périurbain.

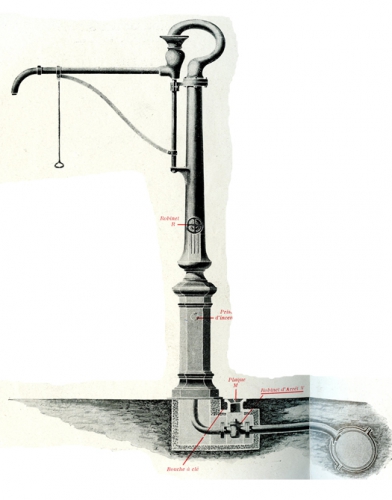

Cette colonne en fonte à potence tournente avait pour fonction de remplir rapidement en eau propre les récipients, barriques ou demi-muids placés sur les charrettes ou tombereaux. Les communes devaient par cela être équipées d'un château d'eau. Ce procédé révolutionnaire allait faciliter la vie des viticulteurs, qui devaient autrefois puiser l'eau des auges au moyen de seaux, puis les déverser manuellement dans les barriques. Autre inconvénient, les impuretés s'infiltraient dans les appareils de sulfatage.

Description du matériel

Une colonne de fonte à l'aspect décoratif, est traversée par un tuyau d'amenée d'eau à la potence tournante. Un robinet de commande R, supprimant les coups de bélier, se trouve à mi-hauteur du fût. Un deuxième robinet V facultatif, peut être placé à la base de la colonne. Il permet aux municipalité soucieuses d'économies de donner l'eau à la colonne ou de la supprimer de leur gré. De plus, il met la colonne à l'abri de la gelée. Il suffit pour cela pendant l'hiver de fermer le robinet V et d'ouvrir le robinet R. Sur demande ces colonnes peuvent être livrées soit avec un robinet servant de bornes fontaines, soit avec un raccord de prise incendie. La pose est effectuée en quatre heures par un plombier, un maréchal ou un ouvrier. Scellement sur socle en béton par trois boulons.

Il reste deux de ces colonnes au hameau de Villalbe en plus ou moins bon état. Celle-ci fonctionne encore pour le cantonnier et le dernier vigneron, Olivier Ormières.

L'autre se trouve à proximité du premier réservoir d'eau potable du hameau (détruit depuis). Elle mériterait un coup de peinture.

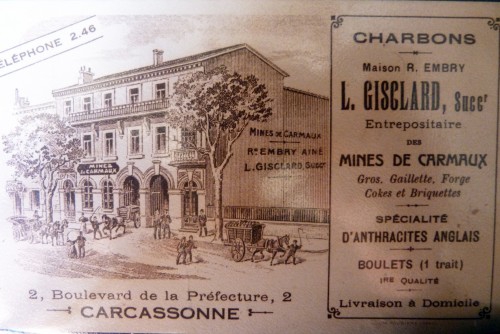

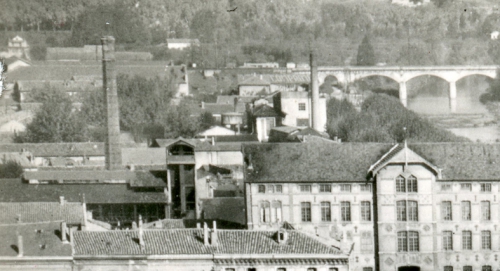

Sur la colonne est gravé le nom du successeur de la fonderie Marsal: Durand-Roger. Cette usine se trouvait au square Gambetta et faisait angle avec l'avenue Arthur Mullot.

____________________________

© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2014