Avant la Révolution française, l'ensemble des mesures de surface, de capacité et de pesanteur variaient d'une province et parfois même d'une agglomération à l'autre. L'esprit nouveau de 1789 poussa son désir d'égalité jusqu'à faire adopter des mesures fixes qui deviendront plus tard universelles. Ainsi naquit le système décimal. Après Cassini, Delambre et Méchain reçurent pour mission de mesurer l'axe du méridien terrestre de Dunkerque à Barcelone. Cette mensuration sera ensuite reprise par Biot et Arago qui la continuèrent jusqu'à l'île de Formentera aux Baléares. A chaque fois, ces savants triangulèrent dans l'Aude, car le méridien de Paris passait dans Carcassonne. Cette ligne idéale se trouve exactement à 1111 mètres à l'Ouest de la tour de l'église Saint-Vincent. Une jonction géodésique franchissant le Pas-de-Calais permettait d'y relier la Méridienne anglaise avec les iles Shetland.

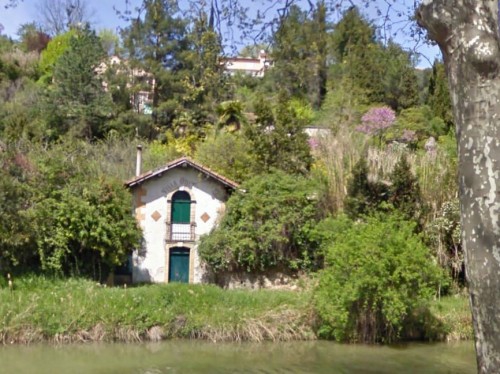

Le pilier de Gougens en 1977

Au point d'intersection de la méridienne avec la perpendiculaire menant à St-Vincent, une pierre fut posée dans un champ appartenant à M. Delpons. On proposa alors d'inscrire à cet endroit "Point d'intersection du méridien de Paris avec la parallèle à l'Equateur passant par la station de Saint-Vincent. Posé par Méchain en 1802." Le 7 août 1859, M. Méchain tenta d'obtenir des fonds auprès du préfet. Le temps passa, de nouvelles voies et construction s'élevèrent où se trouvent la pierre. En 1975, lors de travaux d'agrandissement de la maison du 55 rue Rodin, la pierre a disparu.

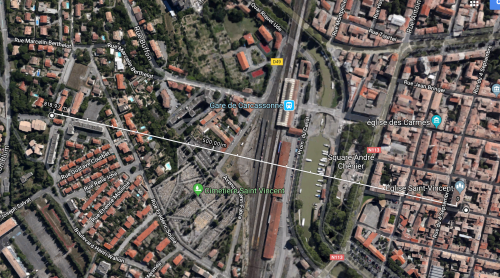

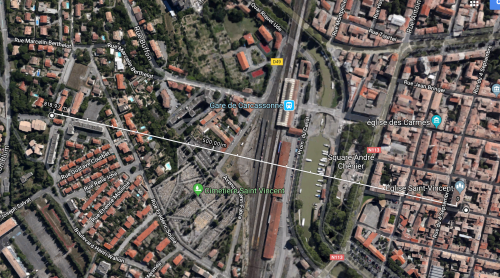

Distances entre les méridiens de Paris (Rte de Toulouse et rte de Montréal), l'église Saint-Vincent et la pierre géodésique, 55 rue Rodin.

Dans un premier temps, on renonça au clocher de Saint-Vincent pour supporter l'échafaudage devant surélever l'instrument de géodésie (Théodolite) ; ceci afin de découvrir le sommet de l'Alaric caché par la tourelle latérale. On préféra l'installer là où Villarceau viendra en 1864 pour déterminer l'azimut de Fanjeaux. Afin de rattacher à la nouvelle méridienne la station de Méchain, une tige en fer de 1,20 mètres est fixée verticalement au centre de la dalle supérieure de la terrasse de Saint-Vincent. La distance de cette tige au pilier de Gougens (ancienne paroisse de Carcassonne) est de 858,05 mètres. Villarceau fait des observations depuis le pilier de Gougens et le clocher de Saint-Vincent où sont installés des appareils de visée. D'en-haut le savant avait dit-il "la plus grande difficulté à maintenir l'œil à la lunette et aux loupes des verniers".

Le clocher de l'église Saint-Vincent

En 1902, cette tige disparut suite à la réfection de la terrasse. Son rôle était très important car cette tour servait à déterminer la distance entre Dunkerque et Carcassonne. Surtout, c'est grâce au pilier de Gougens que fut réalisée la première carte d'état-major au monde. C'est aussi d'après la longueur de l'axe du méridien de Dunkerque à Carcassonne que le rayon de la terre put être évalué par la commission qui a établi le système métrique. En 1872, on reprit les opérations avec des instruments plus précis. Le capitaine, directeur du service géographique de l'armée, se servit du pilier de Gougens. Il sera surélevé par le capitaine de Paisy afin de viser l'Alaric, masqué par des murs de clôtures et une plaque en bronze (disparue) y sera posée par le service de l'armée.

Le pilier de Gougens au bout de l'impasse Frédéric Soulié en 1977.

Devenu progressivement inutile en raison des immeubles construits autour, le pilier de Gougens se vit affublé d'une colonne de brique. En 1940, il n'en restait que des débris. La Société des Arts et des Sciences, la Société d'études scientifiques de l'Aude et l'Association des Amis de la Ville et de la Cité s'accordèrent pour demander une restauration du pilier en 1977.

Distance de 858,05 mètres mesurée depuis l'église St-Vincent

Malgré les promesses et une étude de l'architecte Henri Jaulin, rien ne se fit du côté des pouvoirs publics. Aujourd'hui, ce pilier est complètement oublié tant dans sa situation, que dans son utilité passée. Les inscriptions gravées s'effacent et bientôt il n'en restera plus qu'un cube de gré sans âme.

Le pilier de Gougens aujourd'hui se trouve inséré dans la résidence Saint-Michel II, construite en 1981 dans la rue René Cassin.

Sources

Annales de l'Observatoire impérial de Paris / 1868

Bull. SESA Tome XVI / 1905

Henri Alaux / ADA 11

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018