Au mois d’avril 1886 se fonda à Carcassonne, une Société mixte de tir placée sous les auspices du lieutenant-colonel Raynaud, commandant le 127e régiment territorial d’infanterie. Cette société avait pour objet de développer les aptitudes militaires et de propager le goût du tir, par des concours où des prix étaient distribués aux plus habiles tireurs. L’élan patriotique devait conforter le ferment de la nouvelle IIIe République en rendant la pratique du tir accessible à tous. Déjà, trois cents adhérents avaient rejoins cette association, administrée par sept membres : MM. Raynaud (Président d’honneur), Bousquet (Président) résidant 5 bd Barbès, Bertrand (Officier de tir) à Azillanet, Déoux (Officier trésorier) résidant route minervoise, d’Hébrail (assesseur) à Laurac-le-Grand, Paul Drevet (assesseur) au Faubourg Tivoli, Amiel (assesseurs) rue des Halles et Limousis (assesseur) rue des Jardins.

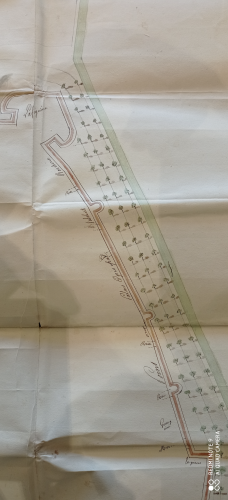

L'ancien champ de tir au Brescou entre la Cité et Cazilhac

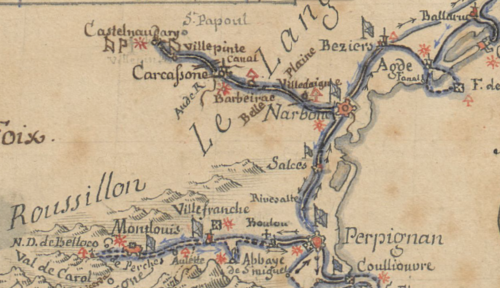

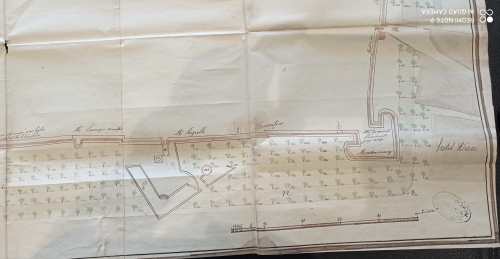

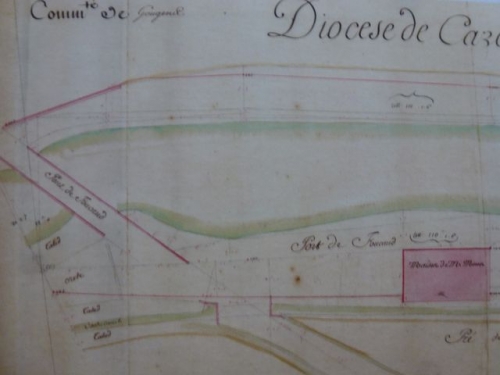

L’année suivante, le nombre de sociétaire ne fit que grimper s’élevant à 650. Paradoxalement, le succès de la Société mixte de tir allait vite devenir un problème pour les organisateurs des concours et des entraînements. Tous les dimanches, une voiture devait amener les tireurs depuis le square Gambetta sur le champ de tir de garnison, au lieu-dit « Brescou » près de Cazilhac. Situé sur l’actuel emplacement des « Ecuries de Sainte-Croix », le site, que la commune louait 1000 francs, avait le désavantage d’être éloigné de la ville. Inaccessible aux voitures, il fallait faire une bonne partie du chemin à pied. Cette contrainte commençait à en décourager plus d’un et la société devait enregistrait déjà des défections sans ses rangs. L’urgence était de trouver un terrain à proximité du centre-ville afin d’y construire les stands, nécessaires à l’exercice des tirs. Fallait-il encore que cela ne fût pas trop près des habitations… Dans un premier temps, la Société mixte de tir croit avoir trouvé l’emplacement idéal pour ses activités. Il s’agit de terrains près du Pont d’Iéna ; ils longent la voie ferrée sur la ligne Carcassonne-Quillan. Paul Drevet, négociant et juge au Tribunal de commerce, est choisi en sa qualité de vice-président pour négocier avec les propriétaires Jouy et Netzer. Les pourparlers engagés avec la municipalité le 9 juillet 1891 sur l’octroie d’une subvention pour l’acquisition des terrains va se heurter à la gourmandise des vendeurs. L’appétit du gain va les amener à doubler le prix qu’ils en souhaitaient au départ. La société devra à nouveau se mettre en quête d’une parcelle suffisamment grande pour effectuer des tirs à 300 mètres. L’affaire sera finalement conclue le 28 avril 1892 chez Me Amigues, entre Madame Guillard Hortense-Eugénie veuve de J-F Carrère et la ville de Carcassonne pour le compte de la Société mixte de tir, usufruitière du bien pendant 30 ans. Les deux parcelles acquises se trouvent à L’Estagnol à l’arrière du domaine de la Justice.

Sur les actuelles rues d'Isly et Daumier. A l'arrière, le domaine de la Justice

Le montant du devis réalisé par l’architecte de la ville pour la construction des stands de tir se monterait à 24 000 francs. Tout allait pour le mieux, surtout que la municipalité venait de voter une subvention de 4000 francs annuels pendant six ans pour financer les travaux. Hélas, en cours de route, il fallut revoir l’ensemble des plans. La transformation des armes de guerre et la puissance des fusils Lebel a incité l’État à modifier les normes des stands de tir. Non sans conséquences pour le budget alloué, à cause de l’augmentation du montant des travaux. Malgré le concours du Génie de Castres, la facture dépassait de 11000 francs par rapport au devis initial. La Société de tir, dans l’incapacité d’éponger la dette, allait se retourner vers la ville. Celle-ci consentit à prolonger de deux ans la subvention de 4000 francs allouée annuellement, soit huit ans de 1892 à 1899.

Le 7 février 1896, le préfet de l’Aude approuva les plans et les devis et le 23 mars, la commune autorisa la Société mixte de tir à procéder à l’adjudication des travaux. Les exercices de tir sur cet ancien étang appelé Estagnol ne durèrent que quelques années. Mal entretenu, bientôt désaffecté, à la veille de la Grande guerre plus aucun tir ne partait des stands ruinés. En octobre 1914, les tirs sont interdits en raison du danger pour le voisinage. La Société mixte de tir s’était repliée au nouveau champ de tir de Villemaury, mais gardait la jouissance de celui de l’Estagnol dont elle ne faisait rien.

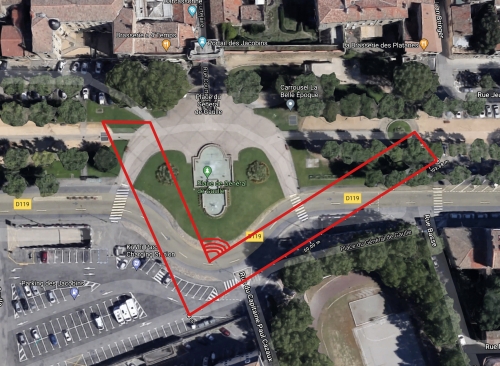

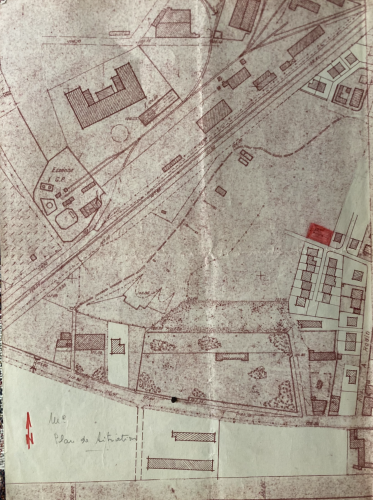

Aussi, quand la mairie a vendu les deux parcelles à Jules Garric en 1919 après l’incendie, le Stand Carcassonnais (ex, Société mixte de tir) envoya une lettre de protestation. Il s’ensuivit une longue et coûteuse procédure judiciaire de la part de M. Garric pour démontrer que la société ne pouvait plus se prévaloir de l’usufruit. Dans son délibéré, la cour estima que la Société de tir usant des terrains dans un intérêt public n’exerçait pas de véritable usufruit et n’était pas soumise à la limitation de trente ans. La famille Garric gardait la nue-propriété sans pouvoir toutefois en user à sa guise. L’état lamentable des parcelles sur lesquelles avaient poussé des jardins potagers les rendait inconstructibles. Il faudra attendre le milieu des années 1960 pour qu’enfin la famille Garric soir autorisée à lotir. C’est ici que se construisit le quartier Pasteur selon les plans d’Henri Castella. Tous les entrepreneurs du coin vinrent se délester de leurs gravats afin de niveler le terrain, autrefois paradis des batraciens. Ainsi, sortit de terre un lotissement tout neuf sur l’ancien champ de tir.

L'emplacement des anciens stands entre la rue Maurice Utrillo et l'angle des rues d'Issy et Honoré Daumier.

Sources

Je remercie Madame Marthe Garric pour avoir accepté de me communiquer l'ensemble de ses archives inédites, conservées au fond d'un tiroir.

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021